2026年2月13日

問われる「データ主権」の確立

「私の情報どこまで渡す?」「渡された私の情報は真正か?」

サイバー空間に個人情報が滞留する時代の要請

FUJIE NAOHIRO

富士榮 尚寛

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 みらい研究所長

1. はじめに:データ主権の確立が求められる時代

マイナンバーカードのスマホ搭載が端的に示すように、私たちの生活におけるデータ利活用は深化の一途を辿っている。特に個人の機微に触れる情報は、利便性の向上とともにクラウド空間へと滞留し、漏洩や拡散を防ぐ管理技術を欠いては個人のプライバシーが脅かされる事態にもなっている。(言うまでもなく、プライバシー権は個人の尊厳を守るために不可欠な基本的人権として確立された権利である。)こうした状況下で、私たちが真に追求すべきは「データ主権」の確立である。本稿では、データ主権を構成する重要な要素として以下の2点に焦点を当てる。いずれも技術進化にともなって重要性を増すと考えるからである。

- 開示の決定権: 自分の情報を「いつ、誰に、どこまで」開示するかを本人がコントロールできる権利。

- 真正性の確保: 開示された情報が変造・加工・偽造されることなく、正当な発行元から提供されたものであることを証明する仕組み。

今後、個人の学習歴や職能、さらには健康情報といった特に配慮を要するデータがデジタル化される中で、これら2点をいかに担保し、社会システムに実装していくべきか。本稿ではGIGAスクール構想や大学間連携の事例を通じて、その現状と検討すべき課題を浮き彫りにしたい。

2. 開示の自己決定権:GIGAスクール構想が浮き彫りにするプライバシー問題

文部科学省が2019年度から進める「GIGAスクール構想」のもとで現在、全国の小中学校には1人1台の情報端末が普及している。端末は主にプラットフォーマー(Google、Microsoft、Appleの3社)が担っている。

学校ネットワーク環境の整備・改善などが行われている現在の第2期フェーズ(2024年度~2028年度)に続く第3期(2029年度以降)では「デジタル完結・自動化原則」が謳われ、これまで口頭や紙で行われた諸連絡を含め、子供たちの成長記録や学習履歴というセンシティブな情報のデジタル化が検討されている。現在の個人情報保護法が本人の事前同意なしの開示を禁止している病歴などの要配慮個人情報の取り扱い、あるいはDV被害を受けた被害親子の情報秘匿といった課題と整合させる必要がある。

アナログと異なり、デジタルは消えない。自分に関して何を開示し、何を開示しないのか、データ開示に関する自己決定権を担保する制度とITの構築が必要になっている。

3. データの真正性:大学単位取得の交換システムが示す未来

大阪教育大学と札幌大学は昨年3月に教職課程の連携を開始することを発表した。この連携は、大阪教育大の一部授業を札幌大学生にオンラインで提供し、安定的に教職課程を運営するための取り組みで、「各大学が自ら開設する授業科目によって教育課程を編成しなければならない」という原則が緩和された結果である。教職課程を維持することが困難になっている大学にとっては、打開策にもなる取り組みだ。

こうした単位取得や卒業証明といった教育データは今後、国境を越えてデジタルでやり取りされていくことが増えるはずである。特に少子高齢化に伴う労働力不足が顕在化している日本では「海外技能者の受け入れ」を迫られるだろうし、その際、採否決定の鍵を教育データが握ることだろう。また、日本の学生が海外に出ていく際にも、学歴やスキルが本物であること、つまり教育データの真正性をデジタル上で即座に検証できる必要がある。

現在、日EUデジタルパートナーシップ協定に基づき、学修歴をデジタル証明書として相互運用・相互承認に向けたパイロットプロジェクトが進んでいる。

教育データの流通は大学間に限らない。民間企業の資格やボランティア、インターン経験などを「マイクロクレデンシャル(小規模な学習証明)」としてデジタル化し、個人のキャリア形成に活かす仕組みがリカレント教育上も求められている。

4. 「同意」の現状と検討状況

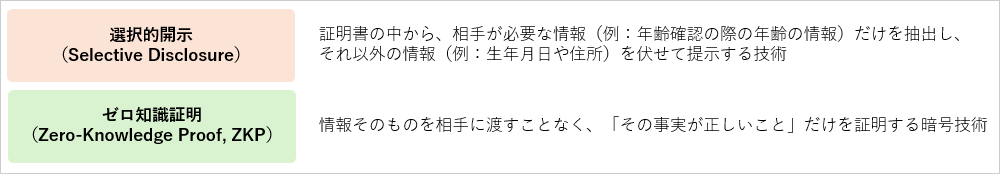

個人情報の開示は、本人による事前同意が必要になる。現在のサイバー空間での「事前同意」の仕組みはすべて同意するか、不同意かの二者択一で選択的に同意不同意を示すことは事実上できない。しかも、同意を得る手続きとして、ユーザーは何ページもの規約を読まされる。読まずに同意ボタンを押すケースも多く、結果として本人に全責任が押し付けられている。不用意に同意をしてもリスクを最小化するには提供するデータの範囲を最小化することが重要で、これを技術的に解決する手段として注目されているのが、以下のテクノロジーである。

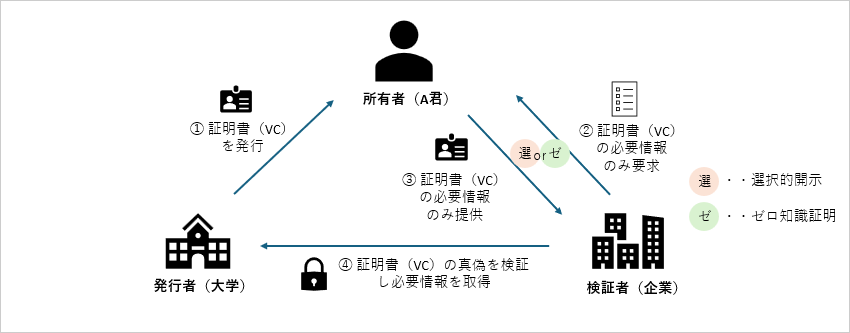

これらの技術をどのように実際に使うのか、大学発行の証明書をA君が企業に提示する事例で示すと、

- 発行者(大学):A君に証明書VC(Verifiable Credentials,デジタル署名付きの検証可能な資格情報)を発行する

- 検証者(企業):証明書の中の必要最低限の情報だけを提示するように所持者(A君)へ要求。選択的開示、もしくはゼロ知識証明

- 所有者(A君):要求された範囲でのデータ提供に同意、提示(範囲を狭めた状態のVC)

- 検証者(企業):届いた証明書(VC)が正しいか検証(大学の公開鍵を使用)、必要なデータを取り出す

5. 現在の検討状況と課題

データの信頼性を担保するためには、「誰が発行したか」を証明する真正性の確保が不可欠である。日本では現在、PDFに電子署名を付与する手法が検討されている。PDFなら印刷も可能であるし、大学も企業もすぐにでも受け入れ可能だからだ。

しかし、これはあくまで「デジタイゼーション(アナログのデジタル置換)」に過ぎない。デジタル化の真の目的は、単に紙をPDFにすることではない。私たちが目指すべきは、機械が自動的に信頼性を判別できる「デジタライゼーション」である。欧州では、改ざん耐性が高く、検証が容易なデジタル証明書の標準規格であるVCの社会実装が進んでいる。日本も、こうした技術を活用し、「必要最小限のデータで、最大限の信頼を構築する」プロセスへと移行することが、データ主権を守るための鍵となる。

6. 結びに:みらい研究所の果たす役割

データ主権の確立は、一企業や一省庁の努力だけで成し遂げられるものではない。技術的な標準化、法制度の整備、そして社会の合意形成という「三位一体」の取り組みが必要である。

CTCみらい研究所は、以下の役割を果たしていく。

- ルールメイキングへの参画:業界団体などを通して政府等への提言を行い、日本が国際競争力を維持できるルール作りを牽引する。

- 産学官のハブ:慶應義塾大学や大阪大学、国立情報学研究所(NII)、東京科学大学、マサチューセッツ工科大学(MIT)といった国内外のアカデミアと連携し、最先端の知見を制度設計をする官公庁の論議に反映し、社会システムの実装へと落とし込む。

- 社会実装のモデル提示:特定のベンダーに依存しない、相互運用可能なデジタルID・トラスト基盤のプロトタイプを示し、誰もが安心してデータを活用できる未来を具現化する。

データが「管理される対象」から「個人が主権を持つ資産」へと変わる転換点において、私たちは技術と誠実に向き合い、新しい社会のOSを構築していく決意である。

関連ソリューション

本記事の内容は筆者個人の見解であり、所属する会社の公式な意見や方針を示すものではありません。掲載情報の正確性・妥当性には配慮しておりますが、ご利用に際しては、利用者ご自身の責任においてご判断ください。特に投資・投機に関する行動は、リスクを十分にご理解のうえ、自己責任でお願いいたします。必要に応じて、専門家へのご相談を含め、適切な対応をご検討ください。