ストレージベンダー各社の技術を比較し、BCM 時代に最適な製品・サービスをご紹介しました

- ストレージ

- 開催日

- 主催

-

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社

- 協賛

-

ネットアップ株式会社

2012年9月13日、霞が関本社 セミナールームで、伊藤忠テクノソリューションズ主催による「今選択すべき真のストレージシステムはこれだ!」 セミナーを開催しました。

東日本大震災における教訓やBCM(事業継続マネージメント)国際規格の制定(ISO22301)などを背景に、国内の多くの企業でBCM/BCP(事業継続計画)への関心が高まりつつあります。

事業継続において、企業の重要資産である業務データ保全が不可欠であり、その保存にあたり、ストレージがきわめて重要な役割を果たすことは明らかです。

本セミナーでは、ストレージベンダー各社の最新技術の比較を行い、BCM 時代に最適な各種製品、サービスをご紹介しました。

最新のストレージ動向

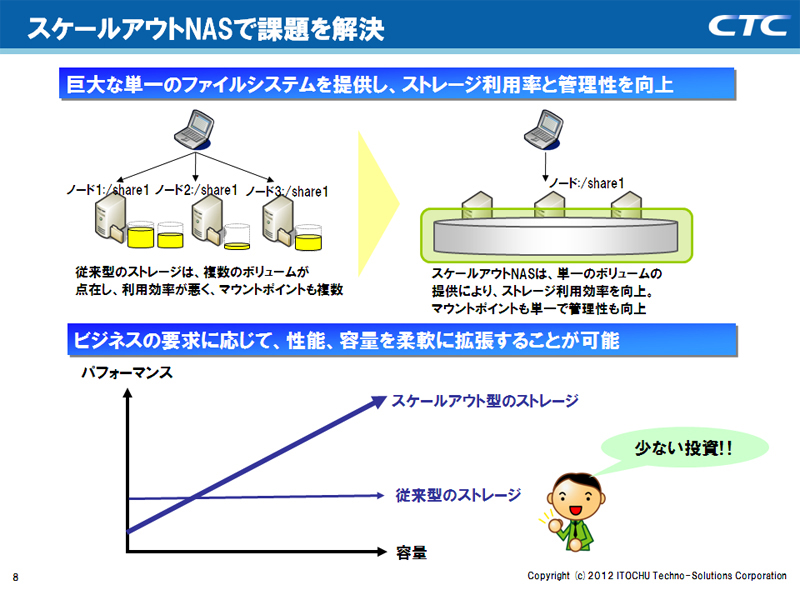

従来ストレージの課題を解決するスケールアウト型ストレージ

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 プラットフォーム技術部 崔 文輝

しかし、従来型のストレージには、以下の様な問題がありました。

- 容量や拡張性の限界

・ 従来型のNASなどの場合、ボリューム毎に容量制限(16TBなど)がある。

・ 性能が足りない場合は、上位モデルへのアップグレードが必要。 - 使用/容量効率の問題

複数のストレージが点在することとなり、ストレージの使用量・利用効率がバラバラ。 - 管理の複雑化

・ 複数のストレージを管理することになる為、管理負荷が高い。

・ 複数のボリューム・マウントポイントにより、管理が煩雑となる。 - 初期コスト高の投資の問題

将来のビジネスを予測した機種の購入(投資)が必要。

これらの課題に対し、ストレージ筐体を継ぎ足すことで性能や容量を柔軟に拡張出来る“スケールアウト型のストレージ”が登場しました。

スケールアウト型ストレージには、NAS(NFS、CIFSなどのファイル共有プロトコルを使用しボリュームを提供)とSAN(iSCSI、FCなどの接続形態で複数の筐体でボリュームを提供)があり、いずれもシングルネームスペース機能によって、大量の同時処理と高い拡張性を実現します。

スケールアウトNASの特徴

スケールアウトNASには、以下の様な特徴があります。

- ペタバイトを越える大容量ボリュームの提供

容量だけでなく、大量のファイル数(inode数)のサポート。 - ノードを追加することによる容量/性能をスケールアウト

必要に応じて、数十~数百台のノードを追加し、容量/性能を向上。 - サーバ、ディスクなどのHW障害に耐えうる信頼性能

ノード、ディスク障害などが発生した場合もストレージへのアクセスを提供。 - 容易な管理インタフェースを提供

GUI、CLIなどのインタフェースにより、複数のHWを一括で管理。 - ビジネス要求に合わせた容量/性能の拡張が可能

小規~大規模な環境への対応が可能。スモールスタートが可能。

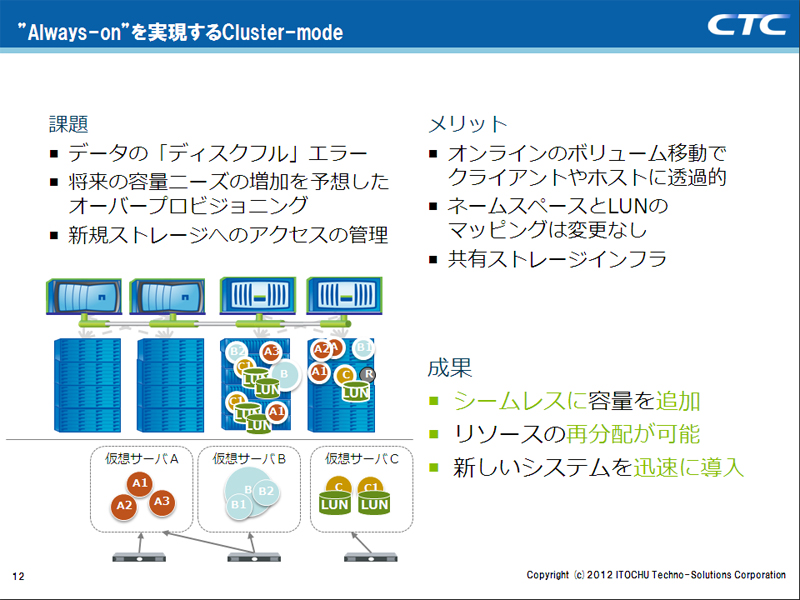

NetApp 「Data ONTAP 8.1」 Cluster-modeのご紹介

Data ONTAP 8.1は NerApp社の最新ストレージOSで、クラウド時代に最適なストレージ基盤です。従来の Data ONTAPの機能“7-mode”とSpinFS~GXをベースとしたスケールアウトストレージ“Cluster-mode(C-mode)”を併せ持ち、ニーズによっていずれかのモードが選択出来ます。

C-modeの最大の特長は、将来データ量が増加してもシステムを停止することなくノードを増やすことができる“Always-ON”を実現可能にしたことです。複数のノードを束ね巨大な単一のファイルとして提供することで、ストレージ内でのシームレスな容量追加、リソースの再配分、新規システムへの迅速なボリューム移行を可能にします。

また、DRシステムの導入費で、最も大きな部分を占めるのが回線費用です。その為、回線費用の最適化(=転送容量の最小化)を可能にする製品を選択することが、結果的にDRのトータルコストを下げると言っても過言ではありません。

この課題に対しても、C-modeなら、重複削除、転送単位4KBという容量最適化機能との連携で、転送量の最小化が可能です。

これらC-modeの多彩な機能によって、ストレージ検討の際に求められる管理・拡張性及びパフォーマンスの飛躍的な向上が実現可能となります。

災害対策 NetAppストレージ向けデータ疎開サービスの紹介

ITシステムの災害対策に対する課題

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 データセンターサービス企画開発部 木本 惠太

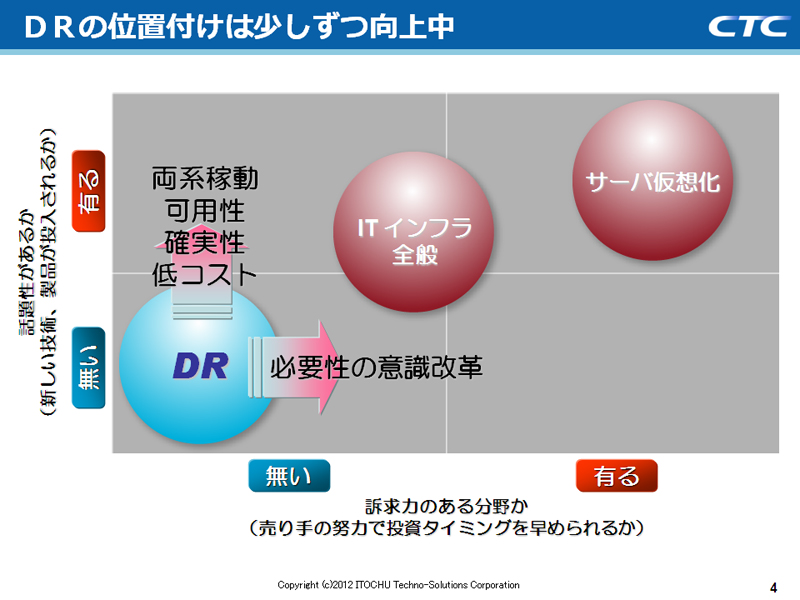

DRサイトの簡易化を可能にしたサーバ仮想化技術

これまでのDRサイトは、「リスク共有の無い保険(コスト高)」と言われてきました。また、物理環境でDRサイトを作る際も、非常に煩雑な作業が必要でした。 物理システムの煩雑性をDR視点でみた時、最も不安定要素となるのが、OS領域です。OSは、あらゆるコンポーネントと蜜結合の関係にある為、DRサイト作成時の最も大きな不安定要素となります。

これらの課題は、サーバ仮想化技術によって大幅に単純化することが出来ます。仮想化によって動的な部分は全て自動更新されるので、運用の負荷が削減されます。また、DRサービスレベルを向上する新たな製品群も近年多数登場してきています。

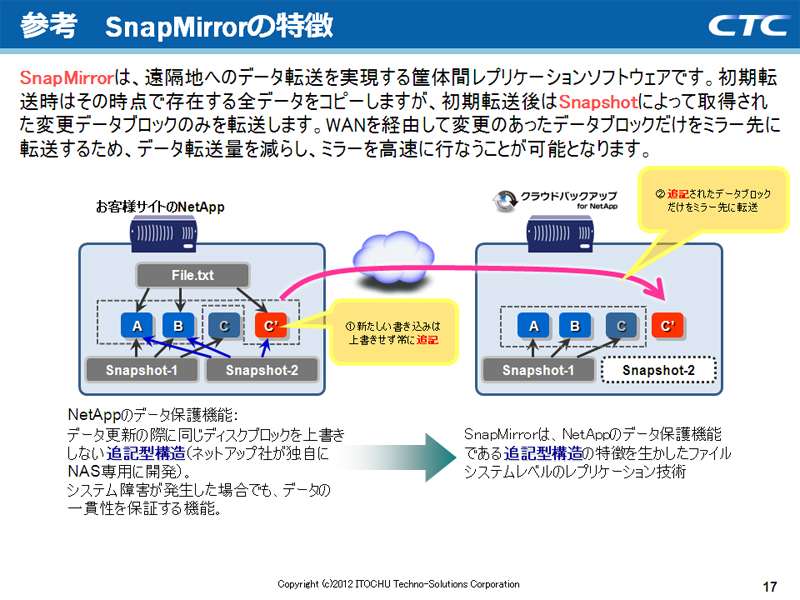

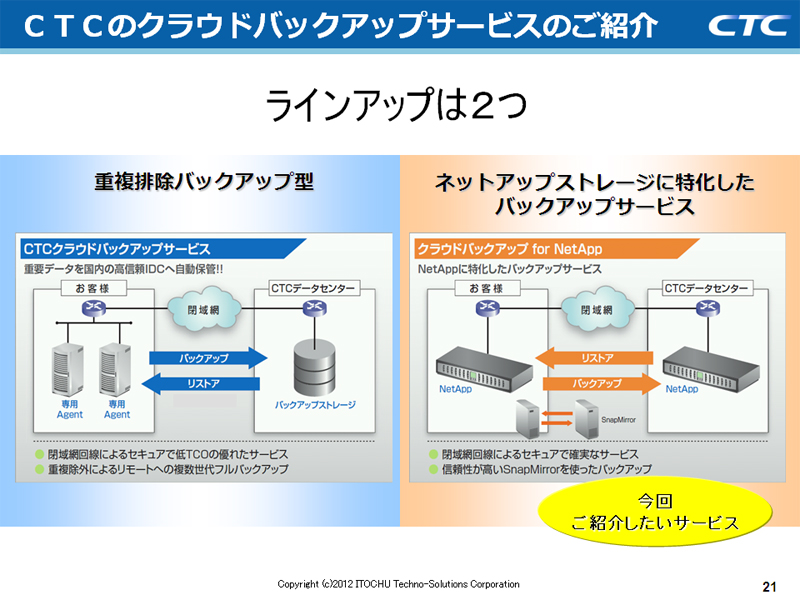

CTCのクラウドバックアップサービス「クラウドバックアップ for NetApp」

CTCの「クラウドバックアップ for NetApp(CBN)」は、クラウド技術により、短期間・低コスト・安全に災害対策を実現するNetApp環境に特化したパブリッククラウド型バックアップ(=バックアップSaaS)サービスです。

NetApp専用の機能を活用した拠点間データ複製で、簡単に災害対策を実現でき、また非常時には、別拠点からのデータ参照(オプション)も可能です。

お客様の利用環境との接続には、セキュアな閉域網を採用。信頼の国内データセンターのサービスですので、重要なデータを安心してお預けいただけます。

またクラウド技術なので、災害対策環境を一から構築する必要も無く、利用期間だけの定額使用料で、短期間・低コストでの災害対策を実現可能です。

既に、TOKAIコミュニケーションズ様が提供するストレージサービス(OneOffice クラウドファイルサーバサービス)のデータの遠隔地保管先として「クラウドバックアップ for NetApp」をご採用いただいており、また某社様では、災害対策付き統合ファイルサーバとして導入いただくなど、多数の企業様から関心を頂戴しております。

「ストレージリモート運用サービス for NetApp」のご紹介

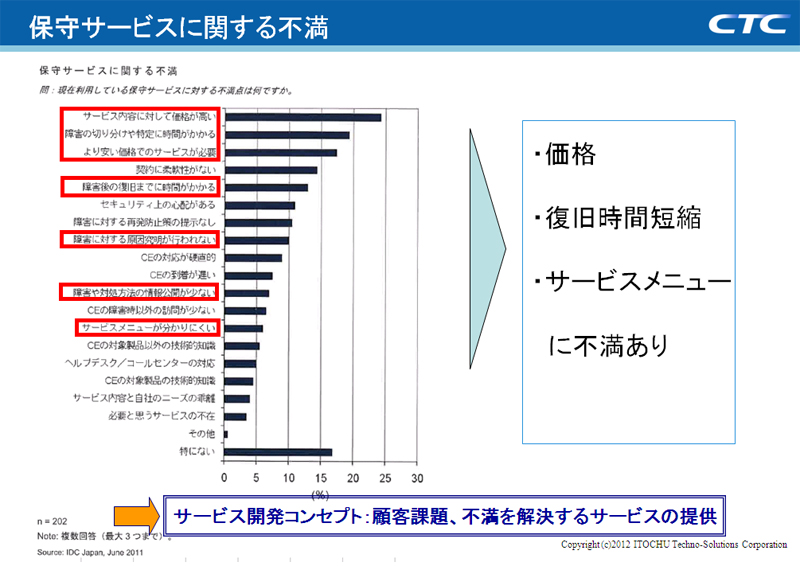

保守・運用サービスに関する課題

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 サービス事業企画統括部 栽松 昌史

また“ITインフラ可用性向上に役立つサービス”として、「障害箇所の切り分け」、「障害の可能性を事前に察知する予防保守」が挙げられましたが、これらのサービスを必要としながらも、実際にはその半数が利用されていないということも分かりました。

ストレージ運用管理の課題

ストレージ運用管理の3つの課題

- 容量の課題

・リソース・容量管理に手間がかかる。

・増加傾向の把握が困難。 - 監視の課題

・ストレージが止まると業務が停止するリスクが増加。

・ 24時間365日の監視要員、運用体制、監視S/W等の維持コストが膨大。 - 性能の課題

・性能・パフォーマンス不足による業務遅延や販売機会の損失。

・ストレージ運用スキル、ノウハウのある要員が不在。

IDCは、2015年までの4年間で、データ量は1500PBから5000PBに激増すると予測しており、これらの課題が今後益々深刻化していくことは明らかです。

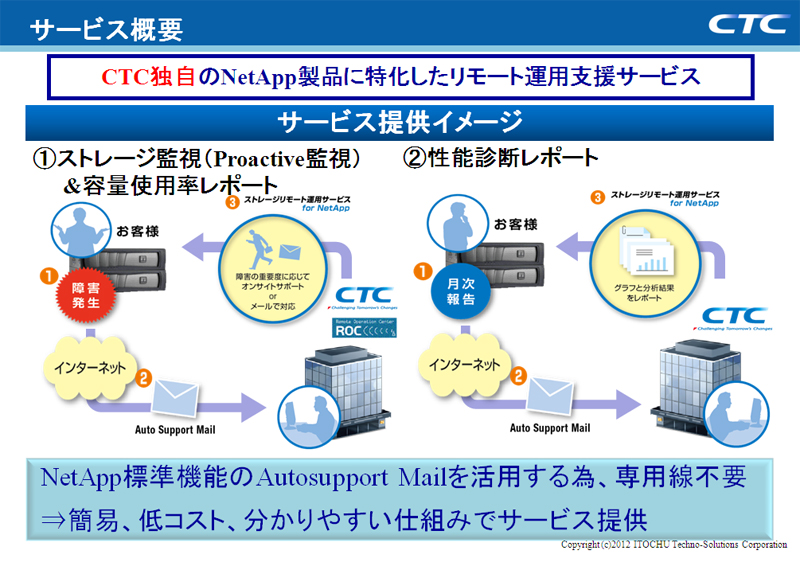

TC独自のNetApp製品に特化したリモート運用支援サービス 「ストレージリモート運用サービス for NetApp」

この様な課題に対し、CTCでは、「ストレージリモート運用サービス for NetApp」を、2012年7月11日にリリースしました。

「ストレージリモート運用サービス for NetApp」は、NetApp製品に特化した独自のリモート運用支援サービスで、24時間365日のストレージ監視(Proactive監視)と3ヵ月毎の容量使用率レポート、毎月の性能診断レポートをご提供。NetAppの標準機能“ AutoSupport Mail”との連携により、CTCならではの高度な保守ノウハウを簡易・低コストでご利用いただけます。

特に性能診断レポートは、CTCが蓄積した独自ノウハウを閾値、診断コメントの内容に反映しており、他社では模倣が難しい独自のサービスとなっています。

本サービスによって、システム運用管理者様の負担軽減、障害状況やパフォーマンス状況のリアルタイム把握、性能診断レポートによる“投資対効果”の明確化が可能になります。CTCは、各種ストレージソリューションで、今後もシステム運用管理における様々な課題解決を強力にサポートして参ります。

CTCは、総合SIerとしてこれまで培った実績をもとに、ニュートラルな立場でトータルITサービス(調達/SI/保守)をご提供しています。 本日ご紹介した製品・ソリューションに関するご質問やご要望がありましたら、是非お気軽にご相談ください。