アサヒビール、アサヒ飲料、アサヒグループ食品など、アサヒグループの日本国内事業会社を統括するアサヒグループジャパン株式会社(以下、アサヒグループジャパン)では、密結合が進み、老朽化が顕著だった多くのシステムの疎結合化に着手。伊藤忠テクノソリューションズ株式会社(以下、CTC)が持つ知見やノウハウを活用してインフォマティカ「Intelligent Data Management Cloud(以下、IDMC)」を導入し、密結合状態のシステムを分離することで、高度なデータ利活用、ニーズに応じた機能追加やシステム更新が可能なデータ連携基盤への移行を進めている。

課題と効果

課題

-

- 大規模データベース内でシステムが密結合していたため開発効率が低下

- サポート終了や機器老朽化に対応した新たな基盤への移行が必要

効果

-

- データ統合ソリューションIDMCへの移行でシステムの疎結合化を実現

- ノーコード/ローコードの開発で柔軟・俊敏な開発運用環境をサポート

導入事例インタビューデータ

- 会社名

- アサヒグループジャパン株式会社

- 所在地

- 東京都墨田区吾妻橋1-23-1

- 設立

- 2021年(令和3年)9月28日(2022年1月1日、アサヒグループホールディングス株式会社の日本国内事業の事業管理等に関する権利義務を吸収分割により承継)

- URL

- https://www.asahigroup-japan.co.jp/

-

アサヒグループジャパン株式会社

DX統括部

プラットフォームグループ

シニアマネージャー中山 和俊氏

-

アサヒビジネスソリューションズ株式会社

データマネジメント・AI推進部

部長鈴木 啓仁氏

-

アサヒビジネスソリューションズ株式会社

データマネジメント・AI推進部

データマネジメント課大畑 穂氏

グループ内で数百のシステムが稼働、データ利活用や維持管理が困難に

ヨーロッパ、オセアニア・東南アジアなど、リージョンごとにおかれた地域統括会社の一つとして、アサヒビール、アサヒ飲料、アサヒグループ食品など、アサヒグループの日本国内事業会社を統括するアサヒグループジャパン。「期待を超えるおいしさ、楽しい生活文化の創造」というアサヒグループのミッションを企業活動の根幹に置き、国内各事業の強化、収益性の改善にくわえ、研究開発・調達・生産・マーケティングといった領域でのシナジー創出、価値創造を視野に入れた取り組みを推進している。

そんなアサヒグループジャパンで、DX統括部 プラットフォームグループ シニアマネージャーを務める中山和俊氏は、「各事業会社は、それぞれ複数のシステムを利用しています。DX統括部は、そうしたシステムの開発や運用を各事業会社と連携してサポートするだけでなく、事業会社をまたいだ横断的な活用を推進する組織です」という。DX統括部が携わるシステムは数百にもなる。構築されてから10年近く経過したシステムもあり、古いアーキテクチャの上に個別最適を優先して機能を追加してきたことで、構造が複雑化。技術の老朽化、システムのブラックボックス化も進んでいる。それぞれのシステムが密結合しているだけでなく、各ベンダーやシステムインテグレータ独自の技術やノウハウが採用されており、保守に必要な知識やスキルを持った人材の不足、アーキテクチャを支える製品のサポート終了などもあって、システムの維持管理が難しい状態になっていたという。

疎結合を基本に新たなデータ連携基盤を構築、機能追加や変更にも迅速に対応

システムの密結合が進むと、拡張性の低下や保守コスト増大の要因となるだけでなく、業務部門のニーズに応えたデータの抽出、アプリケーションへの機能追加などを迅速に行うことが難しくなる。一部の改修や部分的な変更がシステム全体に大きな影響を与えたり、複数のシステムに関わるデータ利用のために独自のプログラムを開発する必要がでてくるためだ。そこで、アサヒグループジャパンでは、グループ各社へITソリューションを提供するアサヒビジネスソリューションズ株式会社(以下、アサヒビジネスソリューションズ)と共に、新たなデータ連携基盤の構築に取り組むこととなった。

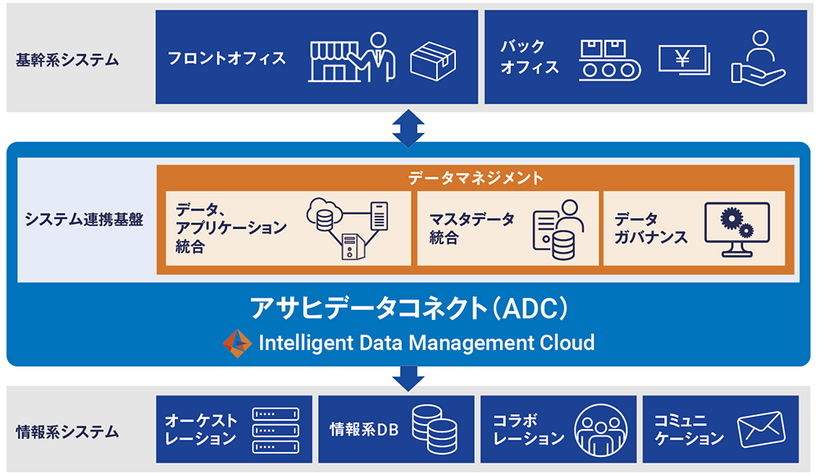

現行の基盤では、生産管理や会計など各基幹システムから抽出したデータを、いったん大規模データベースに保管したのちに文書出力やデータ処理などの実行をしている。新連携基盤では、大規模データベースを廃止しシステムを業務単位で独立させた形で連携する。目指したのは、システムのクラウドシフトを進め、密結合を解消することだ。「コストや作業負荷だけを考えれば、製品のサポート期間の終了、ハードウェア更新のタイミングに合わせて順次システムを入れ替えればよいのかもしれませんが、アプリケーションの追加や変更に、柔軟に、迅速に対応できる環境を目指し、各システムの疎結合化を基本方針としました」(中山氏)

CTC独自のノウハウや知見も評価し、IDMCを採用

アサヒビジネスソリューションズデータマネジメント・AI推進部 部長を務める鈴木啓仁氏は、「アサヒグループジャパンでは、従来からオンプレミスのETLツールとしてInformatica PowerCenterを導入していました。今回は既存環境にこだわらずにフラットに検討したいということもあって、各ベンダーから広く提案を受けることにしました」という。重視したのは、直面する課題の解決はもとより、将来的なデータ連携基盤をどう整えていくか、数百もの異なるシステムの連携の将来像を共有できることだった。さまざまな視点から総合的に評価し、アサヒグループジャパンが選んだのは、CTCが提案したインフォマティカのIDMCだ。

CTCは2012年のインフォマティカ製品取り扱い開始以降、多様な業種・業態で導入を支援し、多くの実績を積み重ねている。ハウツーやベストプラクティスの共有が可能なことも強みになる。インフォマティカが提供するさまざまな機能を、どのような環境で、どのように活用するかといった知見も豊富だ。今回の導入作業では、そうした経験を共有する場として、CTCのサポートのもとでテスト環境を構築し、試験的な開発も行っている。「プロジェクト自体は基本的に移行作業のため、新規開発の必要はほぼなかったのですが、IDMCというプラットフォームがどのような機能を持っているのか、その機能を使ってどのように開発するのか、開発効率は上がるのか、運用面で問題はないのかなどの課題をテスト環境で洗い出し、全ての課題を解消した上で、導入プロジェクトを進めました」(鈴木氏)

業務への影響を最小化した移行を実現、開発の効率化や経営判断迅速化にも期待

アサヒグループジャパンでは、2024年7月にIDMCを活用したデータ連携基盤をリリース。アサヒデータコネクトと名付け、現在、各システムの移行作業を進めている。アサヒビジネスソリューションズ データマネジメント・AI推進部 データマネジメント推進課 大畑穂氏によれば、「アサヒデータコネクトでは、データの取り込み、データ統合、データ連携などはIDMCが提供する機能を活用しています。従来、別のツールを使っていたAPI連携についても、Cloud Application Integrationによる統合を進めています」という。既存のシステムを8つのグループに分け、グループごとに現行システムと並行稼働してデータの比較を行い、正確性などを担保しつつ、切り替えていく予定だ。既存環境を利用した業務への影響も最小化される。

「アサヒデータコネクトにデータが集約され、全てのデータが可視化されることで、データの利活用が進み、各事業会社の業務効率化に寄与できる。経営判断の迅速化を支えられる。そんな環境に近づいているという実感はありますね」と、中山氏は現状を評価する。手作業で行うことも多かったデータの抽出や加工が効率化されることで、IT部門のリソースを新規の開発に集中していくことも可能になる。

アサヒグループジャパンでは、2029年をめどに、全てのシステムをアサヒデータコネクトに連携する予定だ。IDMCは、ノーコード、ローコード開発を可能にするツールということもあり、グループ全体のシステム開発は、飛躍的に効率化されるはずだ。「今後、大規模な基幹系システムの移行も進めていくことになりますので、他社の取り組み事例なども共有してもらいながら、スムーズな移行が実現できるとうれしいですね」と、中山氏。IDMCは、オンプレ上、クラウド上のデータをワンプラットフォームで処理できるため、現行システムと並行稼働させながらの移行作業が可能だ。CTCには、オンプレ環境、クラウド環境を問わないデータマネジメントの経験、豊富な導入実績を活かしたサポートが期待されている。

CTCでは「データ&アナリティクス」をキー・テクノロジーのひとつとして注力している。企業内に様々な形で蓄積していくデータをどう集め、どう活用すれば、競争の激しい市場で企業価値を高めていけるのか、CTCは今後もお客様と伴走しながら考えていく。