JFEケミカルは、JFEグループの中核化学会社として、基礎化学品から付加価値の高いファインケミカルまで産業と暮らしを支える製品を数多く創出している。次代のニーズに応える製品開発と、より効率的な設備保全を目指して積極的にAI活用を推進しており、専門知識がなくても高精度な機械学習モデルを構築し、実事業への導入まで自動化できるAIプラットフォーム「DataRobot」を導入。伊藤忠テクノソリューションズ(以下、CTC)の支援を受けながらAIプロジェクトを推進している。

課題と効果

課題

-

- 配合条件の要因分析・最適化や設備の予防保全・異常検知をより効率化したい

- AIモデルの作成・運用ができるエンジニアを育成し、幅広い課題解決に備えたい

効果

-

- 毎月の定例会でのAIプロジェクトの進展状況合わせた支援によって、通常業務を行いながらAI活用を推進できている

導入事例インタビューデータ

- 会社名

- JFEケミカル株式会社

- 所在地

- 東京都台東区蔵前2-17-4 JFE蔵前ビル4F

- 設立

- 2003年4月1日

- 事業内容

- コールタールやコークス炉ガスなどを主原料とした化学製品の研究開発、製造、販売

- URL

- https://www.jfe-chem.com/

-

JFEケミカル株式会社

ケミカル研究所

精密化学品開発センター

兼 イノベーション基盤技術開発センター

主任研究員(副参事)佐野 浩介氏

-

JFEケミカル株式会社

技術環境部

技術生産総括室長

兼 DX推進室長和才 怜史氏

高付加価値な製品開発をさらに加速するためノーコードでAIモデルの作成・運用ができるソリューションを選択

JFEケミカルは世界有数の石炭化学メーカー。石炭化学メーカーの事業規模を表すタール蒸留能力は、グループ全体で年間175万トンと世界最大級の規模を誇る。JFEケミカルの研究開発を担うケミカル研究所(千葉県千葉市)の主任研究員である佐野浩介氏は、次のように話す。

「例えば、JFEスチールで鉄鋼製品を製造する過程において発生する『コールタール』『ガス』『酸化鉄』は、副産生成物として扱われ、鉄の生産では使われません。それを、化学の力で世の中の役に立つ有価物に変えるのがJFEケミカルの基幹事業です」

こうして生み出した製品は、産業や暮らしを支える先端技術に生かされている。カメラのレンズやディスプレイのフィルムなどに使われる光学樹脂原料や、半導体の製造に欠かせないフォトレジストの原料、携帯電話やパソコンに使われるリチウムイオン2次電池用負極材などもそうだ。

「化学産業の大半は、石油を主要な原料として活用しています。その中でJFEケミカルは、石炭からしか抽出できないインデンやフルオレンといった化合物を原料とした高付加価値な製品開発に力を注いでいます」(佐野氏)

そうやって競争優位性を確保してきた同社は、さらなる高みを見据えてAIの積極的な活用に舵を切る。目指したのは、新たな材料を構成する成分配合量などを最適化する「マテリアルズ・インフォマティクス」や製造プロセスの工程条件などを最適化する「プロセス・インフォマティクス」、設備の予防保全・異常検知の効率化だった。様々なソリューションを検討した結果、選んだのが「DataRobot」である。

「展示会でデモを見て驚きました。データをポンと放り込んでワンクリックするだけで、様々な機械学習が走るんです。一般的なAIソリューションは、機械学習の前に設定を細かく調整する必要がありますが、DataRobotはそれを自動的にやってくれます。しかも、AIは通常Pythonを使用したプログラミングが必要ですが、DataRobotはノーコードでできます。専門知識がなくても高精度なAIモデルを作成・運用できることに魅力を感じました」(佐野氏)

教師なし学習が可能なのもDataRobotを選んだ理由だとJFEケミカル 東日本製造所 技術環境部 DX推進室室長の和才怜史氏は話す。

「化学プラントは基本的に安定していますし、自動制御がかかる仕組みが入っていますので、それほど異常が起こりません。すなわち、教師データがない状態なのです。もちろん、トラブルが起こらないわけではないので、万一の事態を未然に防ぐ仕組みを入れられないかと思っていました。一度、教師データで判断するAIツールを試してうまくいかなかったので、教師なし学習ができるDataRobotに期待しました」(和才氏)

毎月の定例会でのサポートが通常業務とAI活用の両立を後押し

プログラミングしなくても使うことのできるDataRobotだが、いくらAIプラットフォームとして優れていても、それだけで自動的に問題が解決できるわけではない。「効率化したい」などの漠然としたものにとどまらず、具体的な目的や課題設定を行う必要がある。

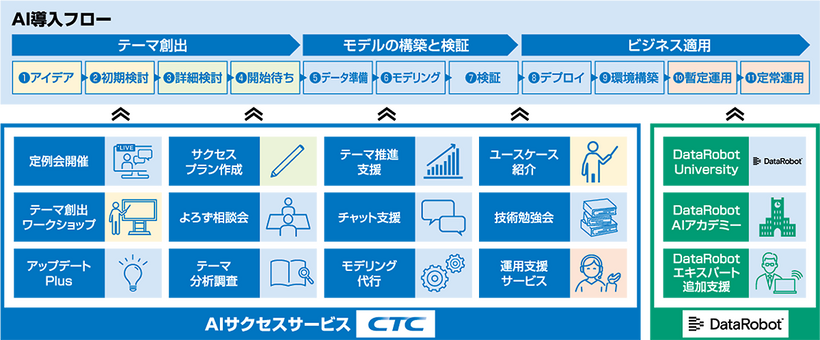

CTCは、そうしたAI活用に至るフェーズをサポートする「AIサクセスサービス」をJFEケミカルに提供。適切なテーマを創出するためのワークショップやサクセスプランの作成、テーマ推進の支援など、「テーマ創出」から「モデルの構築と検証」、そして「ビジネスでの適用」までワンストップで支援した。和才氏は「とりわけ定例会の開催が効果的でした」と話す。

「DataRobotを活用したAIプロジェクトは、喫緊の課題ではなく、未来のJFEケミカルを描くための一歩先を見据えたものです。重要な取り組みですが、エンジニアはどうしても現場の通常業務を優先してしまいます。その点、CTCは毎月定例会を開催し、進捗の確認をしたうえで目標に向かって着実なアクションをとれるよう粘り強く伴走してくれました。CTCの支援がなかったら、プロジェクトが途中で頓挫してしまった可能性もあると思います」(和才氏)

CTCが定期的に支援することで、各拠点でAIモデルの作成・運用ができるエンジニアの育成も少しずつ進んでいる。

「弊社は本社のほか千葉工場、倉敷工場、笠岡工場、そしてケミカル研究所と5つの拠点があります。特に設備の予防保全・異常検知の効率化を考えると、各拠点にDataRobotを使いこなせる人材を育成したいと思い、それぞれに所属するメンバーがAIプロジェクトに参画しています。CTCがプロジェクト推進を支援してくれているので、もっと積極的にテーマを出してAI活用促進のPDCAを回していきたいと考えています」(和才氏)

データ量が少なくとも一定の成果 製造業に適したAIソリューション

「マテリアルズ・インフォマティクス」も、設備の予防保全・異常検知の効率化も決して簡単な取り組みではない。いずれもデータ量が決して多くないからだ。その中でも着実に成果はあがっている。前者は1回でチャンピオンデータを更新した事例もあるほどだ。

「それだけではなく、DataRobotはなぜその結論に至ったか解釈可能なアウトプットを出してくれるのがいいところです。AIは、よくブラックボックスといわれるように中身が見えない場合が多いのですが、DataRobotは違うので、それをもとに検討できます。ある種のセカンドオピニオンが得られることになりますので、エンジニアとしては非常に助かっています。原理原則を大切にする製造業にとって、非常に使いやすいAIプラットフォームだと思います」(佐野氏)

「挑戦」を大切に、“攻め”のテーマにも積極的に取り組んでいく

JFEケミカルは、2025年6月に2035年に向けた長期ビジョン「ありたい未来に本気で挑むプロジェクト2035(略称:ありプロVision2035)」を策定。「TEAM CHEMISTRYで、地球の資源を未来へつなぎ、世界が驚く素材を生み出す」をVisionステートメントとして掲げ、社長を含む全社員が個人のコミットメントとして「My プロジェクト」を定めるとしている。

「この『ありプロVision2035』では、『自由でフランクなコミュニケーションと、挑戦を楽しむ組織文化を構築することで、多種多様な人材・才能を活かし、その相互作用(Chemistry)によりイノベーションを生み出したい』とも謳っています。AIプロジェクトでも、この精神を大切にしていきたいと思っています」

そう語る和才氏は、さらにこう続ける。

「AIを活用してのデータ解析は、本来実験的なアイデアで生きるものだと思いますので、予防保全や異常検知といった“守り”だけでなく、“攻め”のテーマに積極的に取り組んでいきたいですね。そうなれば、CTCの伴走支援もより効果を発揮するのではと期待しています」(和才氏)

AI技術の進化は目覚ましく、できることもどんどん増えている。「最新情報を持っているのもCTCの魅力なので、DataRobotに限らず役立つソリューション情報の提供も期待しています」と最後にお二人は口をそろえた。

世界中の優れた製品やサービスを発掘し、自らの力としたうえで最適なソリューションに磨き上げる強みを活かし、今後もCTCはAI活用推進の支援に力を注いでいく。