国内で唯一、物質・材料科学に特化した国立研究開発法人である物質・材料研究機構(以下、NIMS)は、国内外の研究機関や大学、企業と連携し日々研究に取り組んでいる。昨今では地球規模の環境・資源問題を解決する手段のひとつとして、材料開発への期待が高まっている。しかし材料開発には、耐久試験や認証を含めると非常に長い歳月が必要なため、データを活用した効率化・高速化・高度化が求められた。そこで膨大な材料データを統合・解析し、AIや機械学習技術によって予測・設計を可能とする「材料データプラットフォーム」を構築することとなった。

※ここで紹介する事例は入札により受注。

課題と効果

課題

-

- 国内の物質・材料に関する、あらゆるデータを保持・共有できるクラウド環境を整備したい

- 大量かつ分散しているスモールデータを集約し、活用できる環境が必要

- プラットフォームの利用者を広く設定するため、セキュリティレベルを強化したい

効果

-

- オンプレミス環境からMicrosoft Azureによるクラウド環境へ移行

- 研究データを効率的に管理・共有するためのプラットフォームを構築

- 高いセキュリティを担保した材料データベースや計算結果を収集・統合する基盤およびAI解析基盤を開発

導入事例インタビューデータ

- 名称

- 国立研究開発法人 物質・材料研究機構(NIMS)

- 所在地

- 茨城県つくば市千現1-2-1

- 設立

- 2001年4月

- URL

- https://www.nims.go.jp/index.html

-

国立研究開発法人 物質・材料研究機構(NIMS)

技術開発・共用部門

材料データプラットフォーム

プラットフォーム長源 聡氏

※部署、役職は2025年1月インタビュー当時

-

国立研究開発法人 物質・材料研究機構(NIMS)

技術開発・共用部門

材料データプラットフォーム

副プラットフォーム長門平 卓也氏

※部署、役職は2025年1月インタビュー当時

従来の研究環境が抱える課題と、それを解決するための材料データプラットフォーム構築の目的とは?

源 聡氏

これまでの研究現場では、実験装置やデータが分散し、長期間にわたる非効率なワークフローを個々の研究者が繰り返さなければ成果を得られなかった。また、新しい材料が市場に出るまでには長い歳月がかかり、スピードが非常に遅いのが現状だ。さらに航空機材料のように高い性能が必要な分野では、「軽量化」「耐熱温度の向上」「コスト削減」「リサイクル性の向上」などが求められ、その基準が年々厳しくなっており、開発と認証がますます長期化している。

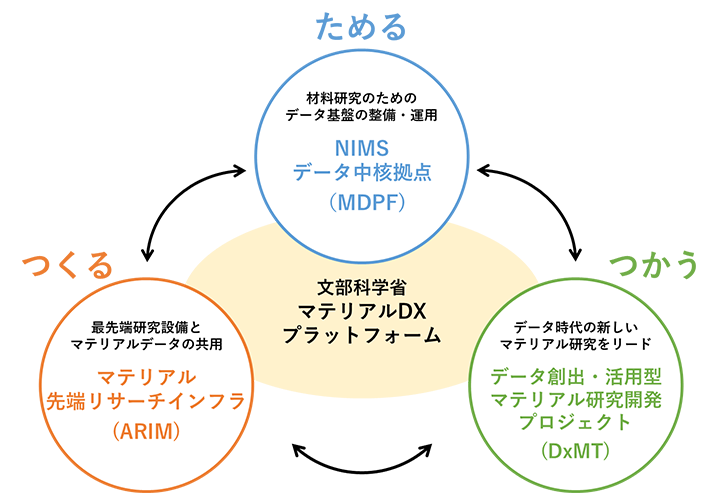

「こうした課題を解決するには、データや装置を効率よく流通させ、開発期間を短縮する仕組みが必要でした。そこで分散していたデータを集約し、成果を共有できる『マテリアルDXプラットフォーム』構想を実現するべく、材料データプラットフォームを構築することになったのですが、ここで重要なのは大学、企業、官民が連携し『オールジャパン』の視点で取り組むこと。文科省は、個々の研究者がデータを独占する傾向を改め、広範なデータ共有のネットワークの構築を推進しています。これにより研究力を高め、材料開発を効率化し日本全体の国際競争力の強化を目指しています」(源さん)

NIMSのプラットフォームは、材料研究分野を後押しするもの。そのため大学、企業など幅広い利用者を想定しているが、誰もが簡単に使えるものを目指したわけではない。「大学院生を含め、研究者は論文を発表できるだけの成果が求められます。そんな研究者に対して、最先端の情報をシステムに落とし込んで提供しなくてなりません。そのため、システムを使用するには材料工学や物理学の専門知識が必要です。私たちは、便利ツールを作成したいのではなく、使う人がどれだけ頭を動かし、深く考えられるよう促せるか、そういう仕組み、構成にしました」(源さん)

マテリアルDXプラットフォーム構想のイメージ

材料工学の知識を背景にした共通言語とセンスで課題解決を図る

プラットフォームは様々な人が利用する。全員がシステムを十分に理解しているわけではないため、プラットフォームを構築する際はシステムがどれだけ安定して動くか(ロバスト性)や、どれほどの負担がかかるか(オーバーヘッド)を考慮した上で実現しなくてはならない。

「この点に関しては、SIerとしての専門知識と経験を基に事前に提案いただくことが多々ありました」(門平さん)

源 聡氏

また源さんは、システムのテストや構築には、経験、知識、洞察力、判断力からなる材料工学のセンスが必要だと話す。「材料の挙動に対してどのようなメカニズムが働いているのか、どのような因子が利いてそうか(いなさそうか)というようなセンスがないと、どのようなデータが、どれほどの規模で生成され、どれだけ時間がかかるのかイメージができません。その結果、必要なデータ量や係数の把握ができず設計がずれてしまう。さらに重要なデータと、そうでないデータの区別がつかなければセキュリティレベルを引き上げるか否かの判断もできません。CTCには、このセンスがありますね。ここが欠けると、システムが常時稼働することやデザイン、色使いなどの議論になりがちですが、我々にとってそれらは二の次。求めているのは工学的な視点を踏まえた提案なんです。プラットフォームの構築には、SIerとしての知見が当然求められます。CTCは、その観点でも能力がありますが、材料工学を理解した上で提案してくれるので、その点は他にはない総合力を感じました」(源さん)

データを蓄積する上でも材料工学に関するセンスは欠かせない。例えば、食材が揃っているだけでは、おいしい料理は作れない。火加減や調味料の量・順番、切り方によって食感や味が変わる。料理の勘や経験、センスがない場合、料理のレシピ本を参考にすることが多いだろう。レシピ本には手順のほかに、プロの料理人が試行錯誤の末に決めた、茹で時間や調味料の分量などが数値として記載されているためだ。データの蓄積もこれと同様で、研究者の経験や勘で行われてきた作業を、数値に置き換えて標準化しなくてはならない。そのためには、データの背景や文脈を正しく読み解く力、つまりセンスが求められる。さらに、データの解釈には前提となる定義が重要だ。例えば「しょっぱい」という言葉は、関東では「塩味が強い」、関西では「辛い」という意味で使われる。このように同じ言葉でも地域によって異なる解釈が存在するため、統一した基準を設けなくてはならない。単に情報を集めるだけでなく、適切な基準の設定と、データの文脈を理解する力が求められる。

「ここが肝だと思います。感覚的なところをコンピュータで行うには明確な定義と定量化が必要。食材の例えでいうと、見た感覚ではなく、大きさや鮮度などを定義した上で、味覚を含め正しく計測し、数値化してこそのプラットフォームだと考えています。CTCとは、データやモデルを材料工学や物理に落とし込んで会話をしています。理解が早いですし、だからこそ次の一手を見据えて、提案していただいているんだろうなと思います」(門平さん)

個々のシステムをグレードアップし連携させるために、CTCのさらなる専門的知見に期待

CTCが関わったシステムには、研究データを整理して蓄積・共有できる「RDE(アールディーイー)」(ref.1)、AI機能を搭載した解析システム「pinax(ピナックス)」、産学官連携による材料設計学の統合プラットフォーム「MInt(ミント)」(ref.2, 3) などがある。さらに、材料開発・材料選択に貢献する、NIMS物質・材料データベース「MatNavi(マットナビ)」(ref.4) では、高分子、無機材料、金属材料などのデータベース構築も手掛けた。

「こうしたシステム、データベースができたのも、CTCの皆さんが陰で強力にバックアップしてくれたから。工学の知識を発揮した開発力だけではなく、優れた技術者や迅速かつ的確な営業的なフォローがあってこそですね。今後は、例えばRDEとpinaxを連携させ、実験データに基づいてAIが材料特性を予測し、最適な材料設計を支援するように、システムそれぞれの役割・機能を強化しながら、相互連携を高めたいと考えています」(源さん)

CTCに期待することを伺うと「あえていえば、システムを構築する上で、例えば認証やセキュリティなど、一見材料工学に関係ないことでも、全てにおいてデータ活用にどう資するのかを議論・提案の中心に置いて取り組んでくれるとありがたいですね」と門平さんは話す。

CTCの開発力と材料工学における専門的な能力が、材料開発の礎となるプラットフォームに反映されていることは大変意義深い。NIMSの期待に応えられるよう、さらなる研鑽を重ねてほしい。

今回のプラットフォームの構築は、「革新的材料開発力強化プログラム(M-cubeプログラム)」の1つ。写真背景にある「M3(エムキューブ)」は3つのプログラム名の頭文字「M」に由来する。

- ※ Microsoft、Azure は米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標または商標です。

Reference

(1) https://dice.nims.go.jp/services/RDE/

(2) 出村 雅彦, マテリアルズインテグレーションの挑戦, 鉄と鋼, 2023, 109 巻, 6 号, p. 490-500, https://doi.org/10.2355/tetsutohagane.TETSU-2022-122

(3) Satoshi Minamoto, Takuya Kadohira, Kaita Ito, Makoto Watanabe, Development of the Materials Integration System for Materials Design and Manufacturing, MATERIALS TRANSACTIONS, 2020, Volume 61, Issue 11, Pages 2067-2071, https://doi.org/10.2320/matertrans.MT-MA2020002.

(4) https://mits.nims.go.jp/

- ※ お問い合わせの際は、下記お問い合わせフォーム内の【カテゴリ】欄から「その他」、または「マテリアル」を選択してください。