IT部門にとって、コスト削減は普遍的なミッションである。景気の好不況にかかわらず、コストの削減努力は一貫して求められてきた。そんなIT部門にとって理想とする事例が登場した。NECビッグローブ株式会社(以下BIGLOBE)によるサービス基盤のオープンソース化プロジェクトである。同社はRDBソフトをMySQLに切り替えることで、「ITコスト半減」という革新的な効果を実現。この移行を支援したのがCTCであった。すでに、基幹システムでさえオープンソース化が可能となっており、その実績とノウハウをCTCは持っている。

課題と効果

課題

-

- ITコストの大幅削減

- リソース提供のスピードアップ

オープンソースによるITインフラの刷新

効果

-

- ITコスト半減

- RDBチューニング負荷の軽減

導入事例インタビューデータ

- 会社名

- NECビッグローブ株式会社

- 所在地

- 〒141-0032 東京都品川区大崎一丁目11-1 ゲートシティ大崎 ウエストタワー

- 資本金

- 104億円

- 従業員

- 約500名

- URL

- http://www.biglobe.co.jp/index.html

-

NECビッグローブ株式会社

基盤システム本部エキスパート

内田 仁 氏

-

NECビッグローブ株式会社

基盤システム本部 マネージャ

石下 隆一 氏

導入背景

日本を代表するISPの決断

BIGLOBEは日本を代表するISP(インターネットサービスプロバイダ)であり、パソコン通信の時代から続く老舗の1社である。個人向けから企業向けまで幅広くサービスを提供しており、その数が多いことはもちろん、ユニークな内容でも定評がある。

最近話題になったサービスとしては「BIGLOBEファーム」がある。現実のレンタル農園とネットサービスを融合させた農園提供サービスだ。現地に出かけて畑仕事もできるし、家からも農園の映像をライブカメラで見たり、忙しいときは管理人に水遣りや草むしりのサポートを頼むこともできる。

また、同社は地球環境活動でも知られている。家庭におけるCO2排出量の見える化サービス「みんなでカーボンダイエット」が、グリーンIT推進協議会による「グリーンITアワード2009 ITによる社会の省エネ部門」審査員特別賞を受賞した。

「サービスの数が多いだけあって、求められるリソースも大変な量となります。私達の属する基盤システム本部はそのリソースを提供するインフラ部門であり、コスト削減は普遍的なミッションです」と、同社 基盤システム本部 エキスパート 内田 仁 氏は説明する。

そこで早くから注目していたのがオープンソースであった。「2000年頃から、いつかはオープンソースでシステムを構築できる時代が来るだろうと、準備を進めていました」と、同社 基盤システム本部 マネージャ 石下 隆一 氏は振り返る。

実績でMySQL、スキルでCTCを採用

オープンソース化プロジェクトは2000年頃から動き出しており、逐次採用していたが、最後まで残っていたのがRDBソフトであった。その検討が開始されたのは2008年頃からである。

「特に不況だからというわけではありません。ちょうど、オープンソースの可用性が向上し、システム基盤として利用できるレベルに達したと判断したからです。MySQLの機能が強化され、2008年にリリースされたバージョンで弊社の要求仕様に合致してきました」(石下氏)。

ロードバランサーやその他ミドルウェアも含めて、いくつかのアプリケーションのオープンソース化を進めていったが、メインはRDBソフトであった。RDBはほぼすべてのサービスに利用されており、そのコスト比重も極めて大きい。CPU単位に課金されていくものもあり、リソースを増強してCPU数が増える度にコストが嵩んでいった。

「2008年12月にはMySQLに決めました。MySQLはすでに実績豊富で、これからの主流になるだろうと思われたからです」と、内田氏は選定の理由を語る。

次に求められたのがMySQLを使用して、システムの標準構成を構築するSIベンダーの選定であった。「これはCTCに決定しました。MySQLの構築実績と高いスキルを持っているからです。加えてCTCは当社既存RDBソフトの保守もしていましたので、能力に不安はありませんでした」と、石下氏はCTCを認める。

システム概要

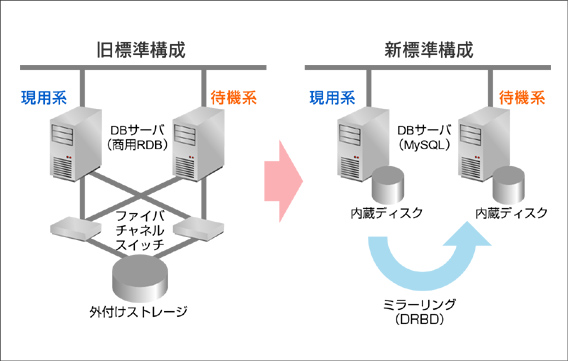

サーバ2台と内蔵ディスクで標準構成を構築

BIGLOBEのサービス基盤は、数百台のサーバとファイバチャネルで接続されたストレージ(SAN)で構成されている。その最小構成は1対のサーバと1対のファイバチャネルスイッチによる冗長構成、およびストレージとなっており、これが標準構成である。現用系に障害が発生すると自動的に待機系に移行して、サービスを中断することなく提供する。

「オープンソース化によって、RDBをMySQLにすることはもちろん、MySQLの場合はSAN構成をやめて内蔵ディスクを使用することにしました。今のサーバには1テラバイトものディスクが搭載されており、十分な量です。これを今までは利用せず、OS程度しかインストールしていませんでした」と、内田氏は語る。

「工夫したのはミラーリング用のミドルウェアを搭載し、1対のサーバ間でまったく同じデータを保持していることです。これにより、現用系に障害が発生しても、サービスを待機系に移行して提供できます」と、石下氏も説明する。

2009年1月からCTCはこの標準構成の構築に入り、3月末には完了。4月からは現場からの要求に応え標準構成システムを提供している。「当社のサービス内容もわからないまま始めたのですが、極めて短期間で予定どおりに完了しました。期待に違わないスキルでした」と内田氏はCTCを評価する。

導入効果

全体でITコスト半減を実現

最大の導入効果は、当初からの目的であったコスト削減である。「高価なSAN構成のストレージやファイバチャネルスイッチが不要になったことも含めて、ITコスト半減になっています」と、内田氏は微笑む。

もっとも、商用データベースからMySQLに切り替えたこと、さらにSAN対応のストレージから内蔵ディスクに切り替えたことで、パフォーマンスの低下は否めない。「そこはCPUの数でカバーします。もう、職人技のようなチューニングを繰り返して性能を維持する時代ではありません。リソースを注ぎ込んで短時間で性能を向上させていくのです。それが、クラウドの時代のインフラ管理です」と、石下氏は訴える。

今後の展望

仮想化技術を取り入れリアルタイムにリソース提供

オープンソース化された標準構成の提供も順調に進んでいる。新規サービスの開始やリニューアル、既存商用DBのライセンス更新のタイミングなどで、切り替えていく予定だ。「2009年4月からは標準構成としてMySQLを利用しています。新規サービスにおいて順次適用を展開しており、今後、さらに拡大していく予定です」(内田氏)。

さらに、基盤システム本部では仮想化によるサーバ統合も同時に進めており、現場からのリソース要求への対応を早めている。「今まで標準構成の提供に4週間ほどかかっていましたが、今では2週間ほどで提供できるようになっています。これをさらに半減、そして最終的にはリアルタイムに提供できるようにしたいと考えています」と、内田氏は抱負を語る。

現場からの反発や使い慣れたRDBに固執するエンジニアはいなかったのだろうか。「私も当初それを心配していましたが、意外にいませんでした。現場はスムーズにオープンソース化に対応しています。やってみるものです。驚くほど簡単に、そして大きな効果が得られます」と、内田氏は最後にアドバイスしてくれた。

用語解説

MySQL

オープンソースを代表するRDBソフト。RDBにおいては世界で最も多くのユーザーに利用されている。

SAN

Storage Area Networkの略。ネットワークによるストレージ利用形態の1つ。極めて高性能であるが、必要となるスイッチや専用ストレージは高価。

チューニング

RDBの性能を引き出すための調整のこと。開発時はもちろん運用時も度々必要になる。