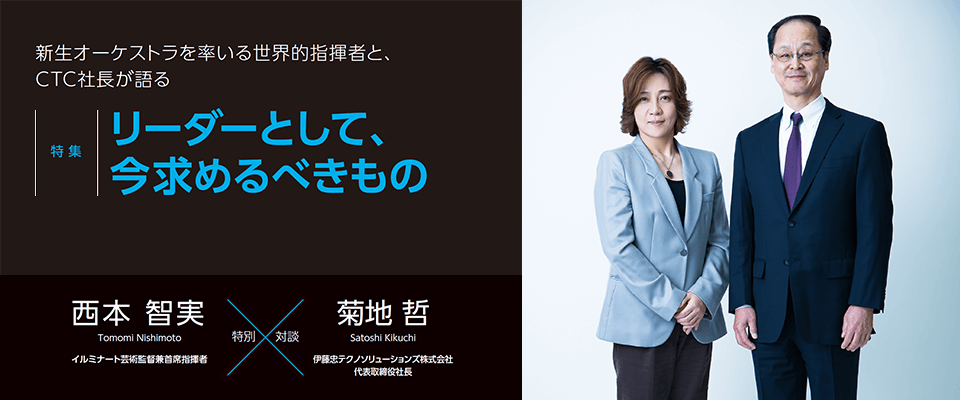

|特集|リーダーとして、今求めるべきもの

国内外で高い評価を受け、世界約30ヵ国から招聘されている指揮者西本智実氏は、2012年にイルミナート(オーケストラ・オペラ・バレエ・合唱から成る)を立ち上げ、芸術の可能性を広げている。一方、同年、菊地哲氏はCTCの社長に就任し、同社の舵を取り始めた。

分野は異なるものの、組織を率いてきた二人が大切にするものは何なのか。

それぞれ一人の音楽家、経営者、そしてリーダーとして、今思うことを語った。

ヴァチカンで指揮を執った時に得られた発見

- ──

- 西本智実さんは、芸術監督兼首席指揮者としてイルミナートフィルを率いて、クラシック芸術を通して様々な試みをなさっています。2017年11月には、5年連続招聘となりましたヴァチカンでの演奏を終え、ヴァチカンの音楽財団よりイルミナートフィルと合唱団に「名誉パートナー」の称号が授与されました。

- 西本

- 私が初めてヴァチカンから招聘されたのは、イルミナートを結成しました翌年、2013年の秋でした。ウィーンフィルが音楽祭のホストオーケストラとして毎年参加し、世界各国を代表するオケと合唱団が招聘されています。イルミナートは新生オケでしたから音源審査などを経て、ようやく参加が決定しました。以降、イルミナートは連続招聘され、昨年末にはウィーンフィルに続き、ヴァチカンの音楽財団より称号が与えられ「名誉パートナーオーケストラ&合唱団」となりました。チーム全体として評価され、大変光栄です。

- 菊地

- 素晴らしいですね。演奏は荘厳な聖堂でされるのですよね。

- 西本

- はい。国際音楽祭とローマ教皇代理ミサでの演奏です。前者はサン・パオロ大聖堂※1で、後者はカトリック教会の総本山であるサン・ピエトロ大聖堂で演奏しています。サン・パオロ大聖堂での演奏は、1万人以上収容できる大空間にヨーロッパ中から集まった約4,000人の方たちを前に、サン・ピエトロ大聖堂でのミサは、数百人の限定された方たちを前に演奏しています。

- 菊地

- 大聖堂は、本来演奏のために作られた建物ではないですよね。となると、音の響き方などは普段演奏されるようなホールなどとはかなり違うように思います。

西本 智実

現在、イルミナート芸術監督兼首席指揮者、ロイヤルチェンバーオーケストラ音楽監督兼首席指揮者。岸和田市立浪切ホール芸術ディレクター。大阪音楽大学客員教授、松本歯科大学名誉博士。ヴァチカンの音楽財団より史上最年少で名誉賞を授与される。大阪国際文化大使、平戸名誉大使。世界約30ヵ国の歌劇場、オーケストラ、国際音楽祭から毎年招聘。

- 西本

- サン・ピエトロ大聖堂は、音の響きが返ってこないほどの大空間ですから、演奏する本人には残響音を感じられず、まるで野原で演奏しているような感覚です。少し離れて演奏を聴くと、音がとても響き合っていますし、ドームには残響が混じり合いとても神秘的です。計算外の現象に、これもキリストの奇跡を感じます。ベートーベンの第九、ヴェルディのレクイエム※2、モーツァルトのレクイエム、当時の作品はほとんどが宮殿か教会で演奏することが一般的でした。ヴァチカンで演奏を重ねることによって、教会の響きの中で生かされる音楽を作ってきた彼ら天才たちの独創的感覚が、間近に感じられる瞬間でもありました。

音楽もITも実は"見えない建造物"を造る仕事

- ──

- 菊地社長は、大学時代にコーラスで指揮をされていて、クラシックもお好きとか。

- 菊地

- 大学に入る前、楽器をやっていたので音符は読めましたが、歌を歌ったことはありませんでした。ところが入学してすぐ、校内でコーラス部の学生30人くらいが歌っているのを見かけて、なんとなく「いいな」と思ったんです。それがきっかけで、自分も入部することになりました。でも2ヵ月後に、大きなコンサートでフォーレのレクイエムをやるから出ろと言われた時は、さすがに面食らいました。

- 西本

- そこで指揮者もされていらしたのですね。

- 菊地

- 3年になった時、急に常任指揮者の先生から「サブコンダクター(副指揮者)をやってみろ」と言われたのを機にチャレンジすることになりました。その時は慌てて指揮法や楽典のにわか勉強をしましたが、ほとんどただ手を振っているだけ。指揮をするほどに、その難しさを感じるようになりました。コーラスではその後、モーツァルトのレクイエムなども一通り歌いました。いつか機会がありましたら、私も西本さんが指揮をするコーラスの端に加えていただきたいものです(笑)。

- 西本

- ぜひ(笑)。今年のヴァチカン国際音楽祭はヴェルディのレクイエムですが、ぜひご参加ください!

- 菊地

- いや、さすがにヴァチカンはちょっと……(笑)。ところで別のインタビューを読ませていただいたところ、指揮者というのは楽譜という設計図をもとに「見えない建造物」を造る仕事だとおっしゃっていたのが印象に残っています。というのも実は私も、「ITの仕事ってなんですか?」と聞かれた際に「建設業のようなものです。ただできたものは目に見えません」と答えることがあります。

- 西本

- 一見分野は異なりますが、根本は同じということでしょうか。

- 菊地

- CTCグループは、様々なシステムの構築を行っています。お客様の要求に従って設計図を作り、それに基づいてプログラムを組んでいくのですが、出来上がったものは目に見えません。音楽も似ていますよね。ただ違うのは、西本さんが生み出される音楽の場合、何百年前の人が作った楽譜という設計図をご自分で解釈して演奏するということではないかと思います。楽譜を見ながらご自分なりの新たなイメージを作り上げていくのでしょうか。

- 西本

- 私はもともと作曲専攻だったので、まずは作曲学的な分析から行います。例えば、時計を解体していくような感じです。解体して、一つひとつの部品の材質を確認し、それらが互いにどう作用して秒針を動かしているのかを理解する。その上で、自分だけの組み立て方で組み直す。そのようなことを私は指揮する曲に対して行います。そうすることで自分の音楽にしていきます。

- サン・パオロ大聖堂

正式名称はサン・パオロ・フオーリ・レ・ムーラ大聖堂。ローマ市内にあるヴァチカン直轄領のカトリック教会の大聖堂。 - レクイエム

カトリック教会の、死者のためのミサにて用いられる音楽。多くの音楽家によってレクイエムが作られていて、フォーレ、モーツァルト、ヴェルディによるものが特に3大レクイエムと呼ばれる。

記載内容は掲載当時の情報です。最新情報と異なる場合がありますのでご了承ください。