IT Terminology

量子コンピュータ

量子ビットの実現方法が異なる複数の「方式」

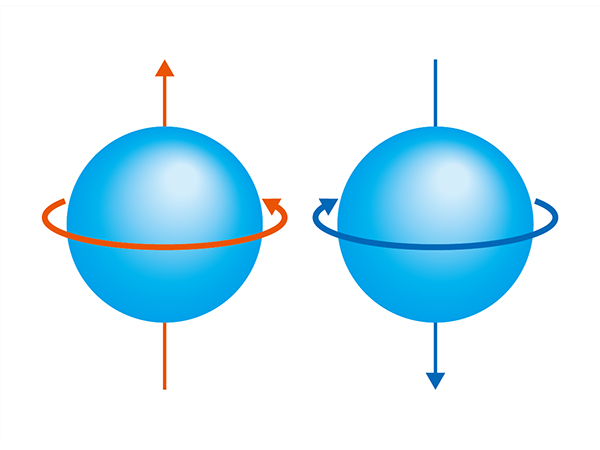

複数ある方式の中で、IBMなどが採用していて、現在、最も主流と言えるのが、「超伝導方式」です。この方式では、電気回路を超低温に冷却して超伝導状態(電気抵抗がゼロ)にし、回路に流れる電流の向きなどに「0」と「1」の情報を割り当てることで量子ビットを実現します。また「イオントラップ方式」も、広く研究が進められている方式です。この方式は、電場や磁場によって捕獲(トラップ)したイオン(+や-の電荷を帯びた原子のこと)を量子ビットとして用います。イオン中の電子の状態の違いに「0」「1」を割り当てるのです。その他に、光が振動する特定の方向に「0」「1」を割り当てて量子ビットとする「光方式」や、超低温にしたルビジウム原子を用いて量子ビットを実現する「冷却原子方式」などもあります。

国内でも、採用される方式は様々で、先に挙げた例で言えば、理化学研究所などが開発したマシンは超伝導方式で、分子科学研究所などの新会社は冷却原子方式。また、イオントラップ方式は沖縄科学技術大学院大学(OIST)や大阪大学が、光方式は東京大学などが、それぞれ研究を進めているという具合です。

各方式には、長所と短所があります。例えば、超伝導方式は、量子ビットの数は増やしやすい一方で、量子ビットにエラーが生じやすい。それに対してイオントラップ方式は、エラーは抑えやすいものの、数を増やすのが難しい。ちなみに量子ビットは、その特性上エラーを起こしやすいため、いかにエラーを減らすかという点も開発上重要なポイントになっています。

複数の方式の開発が進む中、今後、いずれか1つの方式だけが生き残るのか、複数の方式が共存するようになるのか、といったことは、今はまだわかりません。ただ、様々な方式の研究開発が同時多発的に進んでいるということは、それだけ、量子コンピュータの開発が重要であることを示していると言えるでしょう。

量子コンピュータ時代の幕開けは2030年?

このように、加速する量子コンピュータ開発ですが、この勢いで間もなく広く使われるものになるかと言えば、まだそうとは言えないようです。1,000を超える量子ビットの搭載が実現できるようになったとはいえ、実際にその本領を発揮するコンピュータになるためには、100万量子ビットが必要だとも言われるからです。また、ハードウェアができたとしても、それを使って個別の問題を解くためのアルゴリズムの開発や、専門家以外でも使えるものにするためのソフトウェアの開発も重要です。そうした点もまだこれからです。

Googleは、2029年までに100万量子ビットを実現するという目標を掲げていますが、他の研究グループの発信から考えても、現状では2030年頃が、実用的な量子コンピュータ誕生の目安と言えそうです。

その時に向けて、今後どう開発が進んでいくのか。どの方式が優勢になるのか。これからの数年は、量子コンピュータ開発の動向から目が離せなくなりそうです。

記載内容は掲載当時の情報です。最新情報と異なる場合がありますのでご了承ください。