社員の自己解決を促す仕組みを構築

金属加工機械のグローバルメーカーである株式会社アマダ(以下、アマダ)では、生成AIによる業務の変革に精力的に取り組んでいる。その一環として、生成AI機能をサポートするCTCのチャットボット「Benefitter」を使い、社内の問い合わせ対応を自動化した。これにより、ITヘルプデスクなどの業務負担が大幅に低減され、社員サポート業務の省人化を可能としている。

課題と効果

課題

-

- 社内ITに関する問い合わせ対応の業務負担が増大

- 社員による自己解決率を向上できる自動応答システムなどの構築が必要

- ITエンジニアでなくともQ&Aのシステムが組み立てられる仕組みが必要

効果

-

- 社員による自動応答システムの利用が進み、システムへのアクセスは月間700件に

- ITヘルプデスク業務の人的負担を大幅に軽減

- 担当者が問い合わせの電話に対応できない件数が低減

導入事例インタビューデータ

- 会社名

- 株式会社アマダ

- 創業

- 1946年9月(設立:1948年5月)

- 事業内容

- 金属加工機械・器具の製造・販売・賃貸・修理・保守・点検・検査など

- 所在地

- 神奈川県伊勢原市石田200

- URL

- https://www.amada.co.jp/ja/

-

株式会社アマダ

ICT部門 ITマネジメント室 専任部長

富山 武則氏

-

株式会社アマダ

ICT部門 ITマネジメント室 ITマネジメント課 課長

赤羽 麻由美氏

-

株式会社アマダ

ICT部門 ITマネジメント室 ITマネジメント課

濵田 枝里氏

ICT部門の主導のもと生成AI活用を推進

ヘルプデスク業務の省力化に活かす

アマダグループは、金属の板や塊を切断、溶接、プレス、切削する機械などを扱う金属加工機械のグローバルメーカーだ。同社では101社の子会社・関連会社から成るグループを組織し、開発から製造、販売、サービスまでをワンストップで提供する直販・直サービス体制を敷いている。グローバルに世界100カ国以上で事業を展開し、約9,000名(2025年3月時点/連携)の従業員を擁している。さらに、金属加工の機械のみならず、周辺装置や制御システム、CAD/CAMソフトウェアなど、加工のデジタルトランスフォーメーション(DX)を実現するソリューションを包括的に提供している。

そうしたアマダが意欲的に取り組んでいる1つが、生成AIの活用だ。その取り組みについて、アマダ ICT部門 ITマネジメント室 専任部長の富山 武則氏は「生成AIは業務のあり方やサービスのあり方をガラリと変容させうる革新技術です。当社では、ICT部門などが中心となり、業務での生成AIの有効活用を推し進めています」と説明する。

この取り組みの一環として、同社が採用したのが生成AI機能を備えたCTCのチャットボット「Benefitter」だ。同社では、この仕組みを使い、社内ITに関する社員からの問い合わせに自動で応答するシステムを構築した。

そのシステム構築によって解決を目指した課題について、アマダ ICT部門 ITマネジメント室 ITマネジメント課 課長の赤羽 麻由美氏は「当社では、ITヘルプデスク業務を外部の協力会社に委託していて、その会社に当社の社員からの問い合わせに対応してもらっています。従来、そのヘルプデスクのもとには、問い合わせの電話が1日当たり100件~200件近くあり、応対する担当者には相当の負担がかかっていました」と明かし、こう続ける。

「ITヘルプデスク担当者の人数が少ないことから、問い合わせの電話が集中すると担当者が電話に出られないケースが多くありました。また、ITヘルプデスクの稼働時間(毎週月曜~土曜/午前8時30分~午後8時)外は、問い合わせの電話が通じません。そのため、社員がICT部門に問い合わせをかけてくることも多々ありました。そこで、生成AIを使った自動応答のシステムを構築し、社員による問題の自己解決率を高めたり、ヘルプデスク業務の人的負担を低減させたりしようと考えたのです」

問い合わせ対応自動化における回答精度の向上を進めるべく

コーディング不要のBenefitterを採用し、CTCのサポートも活用

同社では生成AIの機能をサポートした他社のシステムを使い、問い合わせ対応の自動化を図ろうとしていた。

ところが、そのシステムは、生成AIの学習用(検索用)のデータを新たに用意する必要があったほか、回答精度がなかなか高まらないというネックがあった。加えて、赤羽氏は「当該のシステムは、問い合わせ対応の仕組みをコーディングによって構築しなければならず、プログラミングができるエンジニアでなければ扱えず、その運用を一般の業務部門に任せられないという問題もありました」と指摘する。

そうした数々の問題に悩まされる中で同社が出会ったのがBenefitterだ。同製品を採用した経緯を、富山氏はこう振り返る。

「当社はCTCと20年以上の付き合いがあり、その関係から同社に『生成AIを使って問い合わせ対応の自動化を実現したいが、うまくいかずに困っている。良いソリューションを知らないか』との相談をもちかけました。それに対する回答としてCTCから勧められたのが生成AIの機能をサポートしたBenefitterです」

同社では、CTCの勧めに従ったかたちで2024年5月末から約2週間をかけてPoC(概念検証)を実施した。結果として、Benefitterで生成AIを使うと、高い精度の回答が得られることが判明した。しかも、生成AIの検索用にデータを加工する必要は特になく、既存のデータ、ないしはドキュメントをそのまま使うことができた。また、コーディングを行うことなく問い合わせ対応のシステムが構築できるといった扱いの簡単さもあった。「そうした点が決め手になり、Benefitterを正式に採用しました」と富山氏は明かす。

こうしてBenefitterの採用を決めた同社では、CTCによる支援のもと約1カ月半をかけて生成AIに検索させるデータ(ドキュメント)を整備し、併せて回答精度を高めるためのシステム調整を行った。そして2024年8月上旬からITヘルプデスク(社内ITに関する問い合わせ対応)用の自動応答システムを完成させ、本番運用を始動させている。

同システムについて、アマダ ICT部門 ITマネジメント室 ITマネジメント課の濵田 枝里氏は「システムには、社内業務システム関連のドキュメントをはじめ、社用のPC、ネットワーク関連のドキュメントなどが650件ほどセットされていて、問い合わせへの高い回答精度が実現されています」と説明する。

また、富山氏は、同システムの構築におけるCTCの支援を次のように評価する。

「ITヘルプデスク用の自動応答システムは、本来であれば構築に半年はかかるような仕組みです。ただ、当社の経営陣の要望もあり、およそ2カ月でシステムを完成させなければならず、CTCにはかなりの苦労をかけたと思います。それでもCTCは、例えば、回答精度を最大限に高めるために、Benefitterの仕様を改修して生成AIに検索させるドキュメントの形式や数を拡大させるなど、我々のニーズを満たすための作業を完璧に、かつクイックにこなしてくれました」

加えて、アマダの場合、社内IT関連のドキュメントをGoogleドライブで管理し、特定の社員しか閲覧できないような権限を設定している。そこでCTCでは、生成AIによる検索専用のアカウントを設け、社員の誰もがBenefitter(生成AI)を通じてGoogleドライブ上の全てのドキュメントにアクセスできるようにもしている。

ヘルプデスク業務の人的負担を低減

生成AI活用の幅をさらに拡大へ

生成AIを使ったITヘルプデスクの自動応答システムは、ローンチ以降、社員による利用が加速し、2025年に入ってからは月平均で600件~700件のアクセスがあり、2025年6月には739件のアクセスがあったという。

赤羽氏は「こうした利用の拡大によってITヘルプデスク業務の人的負担は減り続けています。実際、担当者が手一杯で問い合わせ電話に出られないケースが、以前は月に50件~100件程度起きていました。その件数が現在では50件未満に抑えられています」と話す。

こうした成果を受けて、同社では2025年7月からITヘルプデスクの稼働時間の低減に乗り出し、月曜日と土曜日の稼働時間を午前8時30分~17時半へと変更(=従来比で3時間の短縮)している。

また、Benefitterを使った自動応答システムの横展開にも取り組み、既に製品開発の現場で使用されているCADソフトウェアのヘルプデスク業務にも適用している。のちには、人事部門や総務部門における問い合わせ対応の工数削減にも、Benefitterを活かす計画だ。さらに、富山氏は、生成AI活用の今後を以下のように展望している。

「いまのところ、当社における生成AIの活用は、問い合わせ対応業務の自動化だけに留まっていますが、これからは、それ以外の業務でも生成AIの有効活用を図っていくべきと考えます。例えば、当社製品の保守・修繕を担うサービス担当者の作業履歴をBenefitterにセットすれば、新人がサービス提供の知識、方法を知るためのナレッジベースとして有効に使えるはずです。CTCには、そうした生成AIのさらなる有効活用をバックアップするアイデアやソリューションの提供を大いに期待しています」

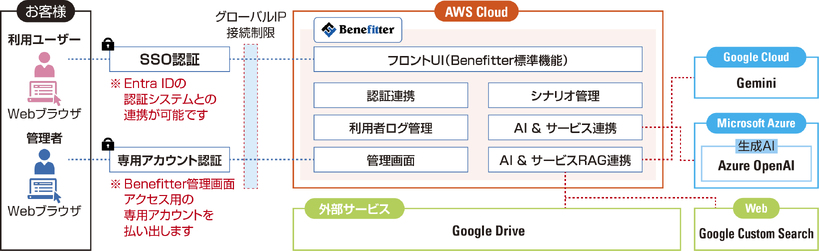

「Benefitter」は、CUVIC on AWSで提供するAIアプリケーション開発プラットフォームです。フロントエンド機能とともに、Azure OpenAI等のLLMや外部データを統合したRAGの仕組みを実装しています。FAQシステムとしての利用に留まらず、メールや営業スクリプトの作成、社内情報の検索・分析など、業務を支援するAIエージェントとして幅広くご利用いただけます。