Case Study

プロ野球の公式記録管理システムを刷新

一般社団法人 日本野球機構 様

| 会社名 | 一般社団法人 日本野球機構 |

|---|---|

| 所在地 | 東京都港区芝5-36-7 |

| 設立 | 1936年 |

| URL | http://npb.jp/ |

国民的スポーツとして高い人気を博してきた日本プロ野球。一般社団法人 日本野球機構(以下:NPB)は、公式戦の日程編成やオールスター、日本シリーズの主催などを担い日本の野球界を支えている。NPBは80年以上の歴史を持つプロ野球の公式試合記録を管理する専用システム「公式記録管理システム(Baseball Information System、以下:NPB-BIS)」を刷新した。CTCは開発から運用・保守サービスまでをトータルに担当。ユーザビリティを高めつつ、IaaS型クラウドサービス「TechnoCUVIC」で拡張性・可用性を実現している。

一般社団法人 日本野球機構

記録データ管理部 BISデータ管理課 課長

澤目 康弘氏

一般社団法人 日本野球機構

記録データ管理部 BISデータ管理課 主任

長谷川 俊則氏

一般社団法人 日本野球機構

事業本部 事業推進部

吉田 伸記氏

プロ野球を支える公式記録管理システム

各年度の日本シリーズ成績、各球団の戦績、個人の打撃や守備などの選手成績など、プロ野球では蓄積した「公式記録」が様々なストーリーを生み出す。NPBは、1936年の日本プロ野球の開幕以降の試合や選手成績を記録・管理しており、1989年からは専用システムBIS(後に略称がNPB-BISとなる)を運用している。NPB-BISから提供されるサービスは大きく2種類。過去の公式記録や様々な分析記録を調べるための検索サービスと、リアルタイムでデータを提供する速報配信サービスだ。主なユーザーは新聞社やテレビ局などの報道機関だが、データは各球団にも提供されている。

システムの構築から20年ほど経った2011年、NPB内部で刷新に向けた議論がスタートした。その背景について、事業本部 事業推進部の吉田 伸記氏は次のように振り返る。

「NPB-BISは、オフコンを使用したシステムだったため、将来を見据えた時に、機能追加や拡張性に不安がありました。また、長い年月をかけて運用を続けてきたので、運用ルールや改修点が文書化されておらず、熟練した担当エンジニアが不在になった時の懸念や災害対策、運用コストなどの課題もあり、システムの見直しが必須でした。また、公式記録のデータを活かして新事業の創出が出来ないかという考えもありました。」

こうした背景もあり同機構は2012年にNPB-BISの刷新を決定。そのパートナーとして選ばれたのがCTCだ。同年、開発プロジェクトがスタートし、2016年のオープン戦から新しいNPB-BISの稼働が開始した。

「NPB-BISには1936年から今シーズンまで、一軍戦に出場した6,500人以上の年度別成績が入っており、膨大なデータ量になっています。現在は、2リーグ制が開始した1950年以降の全試合を対象に、ストライクやボールなど一球ごとの公式記録を順次移行しており、2020年の完了を予定しています」と記録データ管理部 BISデータ管理課 課長の澤目 康弘氏は話す。「過去データの補完とともに、走者が次の塁に進んだ理由やアウトになった理由など、スコアカードを再現できる程に提供可能なデータ群を充実させたいと考えています。」NPBにとってNPB-BISのデータ拡充は重要な責務の1つだ。

クラウドサービスで事業継続性を確保

NPB-BISの刷新にあたってCTCを選んだ理由について吉田氏はこう説明する。

「構築フェーズだけでなく、その後も長く運用を担うことができる企業体力があるかどうか。こうした観点で技術力はもちろん、サポート力があるエンジニアの層の厚さなども考慮しました。また、米国MLBでの事例を参考に新しいNPB-BISを構築するというCTCの提案には信頼感がありました。」

報道各社や球団などのユーザーからは、NPBに対して機能拡充やサービス拡張の要望が日々寄せられている。リニューアルを機に、こうしたニーズにできるだけ対応する必要もあった。記録データ管理部 BISデータ管理課 主任の長谷川 俊則氏は当時を振り返る。

「これまでのサービスレベルを維持しつつ、プラスアルファの機能を加えるという方針で開発を進めました。計画段階からカットオーバーまではCTCと議論を重ね、苦労しながらシステムを構築しました。そのかいあって、満足できるシステムが出来上がったと思っています。例えば、投げる・打つといった一つひとつのイベントの入力や選択項目が数倍増えました。イベントの種類が増えたことで、入力も簡単になり、さらに、後続のイベントと連携できるようになったため、ミスも軽減されるようになりました。また、より詳細な記録を取れるようになり、公式記録の品質が向上しました。」

NPB-BISはCTCが提供するIaaS型クラウドサービス「TechnoCUVIC」上に構築された。検索や速報などのサービスを利用するユーザーは、ネットワークを介してNPB-BISにアクセスしている。

「NPB-BISには高い可用性と安定性が求められます。試合中は速報配信を行っているため、システムを止めることができません。障害が発生したときには、即座にバックアップできるような仕組みが欠かせません」と澤目氏。CTCは、TechnoCUVICのDR(Disaster Recovery)オプションを使用して環境を構築した。関東と関西にあるCTCのデータセンターでリスクを分散することで、NPB-BISの安定稼働を支える。

「NPB-BISのアプリケーションとインフラの両方で言えることは、何よりもシステムの安定稼働。日々の運用に支障がないように対応を行い、シーズンオフには過去の野球規則や規定に影響がないように本格的な改修を行うケースもあります。」(長谷川氏)

全ての公式戦スコアを記録するNPB公式記録員

一般社団法人 日本野球機構

記録データ管理部 記録課

中村 鉄路氏

データ入力を担うのはNPB公式記録員。記録をつけるだけでなく、電光掲示板で表示されるヒットやエラーなどの判断も担う。現在は23名の公式記録員が、1軍と2軍のすべての公式戦に分かれて立ち会い試合を記録する。1軍の試合では2名の記録員が立ち会い、1名がスコアカードを記入し、1名がNPB-BISにデータを入力する体制だ。公式記録員を務める記録データ管理部 記録課の中村 鉄路氏は、新しいシステムの使用感を次のように語る。「新しいシステムが良いものになればと思い、プロジェクトメンバーを中心に、シーズン中もオフシーズンもデータ入力の仕方や入力画面についてCTCとは徹底的に討論しました。例えば、すべての入力欄が1画面に収まり画面遷移しないことや、ルール上起こりえない場面があっても入力が継続できるようにすることなどです。100%に近いレベルで要望が実現できたと思います。」

画面や入力環境については従来のNPB-BISから大きく変更しないという条件の下、更なる安定した記録に貢献すべくCTCは機能面を工夫した。「手入力が自動化された部分が多く、入力ミスが起こりにくくなりました。よりスムーズに確実なデータが入力できるようになっています。」新しいNPB-BISは、公式記録の現場に大きなメリットをもたらしている。

試合を記録する記録課 山川 誠二課長と中村 鉄路氏

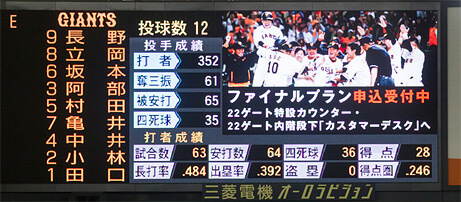

CTCが開発したNPB-BISのデータがスコアボードに表示される

記載内容は掲載当時の情報です。最新情報と異なる場合がありますのでご了承ください。