|特別対談:1|生成AIの登場をチャンスにするための経営とは

生成AIの急速な発展は、企業を取り巻く環境を大きく揺さぶりつつあります。

日本企業は他国に比べてAIの導入率が低いなど、対応が後れていると言われますが、経営学者・入山章栄氏は、生成AIの登場は日本にとって大きなチャンスだと話します。

CTCの新宮達史社長もまた、現状を成長の好機と捉え、AIを活用した積極的な舵取りを進めています。企業、そして経営者は、この新たなAI時代に何を意識し、どのような変革を進めることが必要なのか。入山氏と新宮社長が熱く語り合いました。

取材・文/近藤 雄生

生成AI時代の到来は「チャンス」

新宮 達史

Tatsushi Shingu

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社

代表取締役社長

早稲田大学理工学部卒業後、1987年、伊藤忠商事に入社。2016年、伊藤忠インターナショナル会社CAO(ニューヨーク駐在)、伊藤忠カナダ会社社長に就任。伊藤忠商事 情報・金融カンパニー プレジデント、同社常務執行役員などを経て、2024年より現職。

- ―――

- 生成AIの急激な発展により、ビジネスを取り巻く環境は大きく変化しつつあります。そうした中で今考えていらっしゃることを、ご自身の紹介も兼ねて、まずお聞かせください。

- 入山

- 私は、経営学を専門とする大学教員をメインの仕事としていますが、複数の企業で社外取締役やアドバイザーを務めたり、AI関連企業のサポートをしたりするなど、様々な規模の企業と関わりを持っています。最近は各所でAIが大きなイシューになっている状況を目の当たりにしており、その中から見えてきたことを広くお伝えすることも現在の私の役割のように感じています。そのため今日は、AIに精通しておられる新宮社長とお話ができることが楽しみです。

- 新宮

- 私は、2024年4月からCTCの社長を務めています。それまでは40年近く伊藤忠商事におり、同社が2023年にCTCに対してTOB(株式公開買い付け)を実施した際は、伊藤忠側の担当役員でした。現在はCTCの社長として、伊藤忠グループのIT系企業との連携を深めながら様々なバリューを提供していくことを目指しています。

CTCは北米の新しいテクノロジーをいち早く日本へ展開することを主たる業務としていますが、現在、4つの重点分野の一つとして、セキュリティ、データビジネス、クラウドと共に力を入れているのがAIです。AI関連のサービスや製品をどうお客様に提供していくか、そして、AIの活用で社内の業務をどう効率化していくか、という2つの側面において取り組みを進めているところです。 - 入山

- 大手SIerさんは、これまでもすごく良いビジネスをされてきたと感じていますが、生成AIの登場によって、ソフトウェア開発などの環境は今大きく変化しています。そのインパクトは相当に大きいのではないかと想像しますが、新宮社長はこの状況を、ピンチかチャンスか、どちらと捉えていますか。

- 新宮

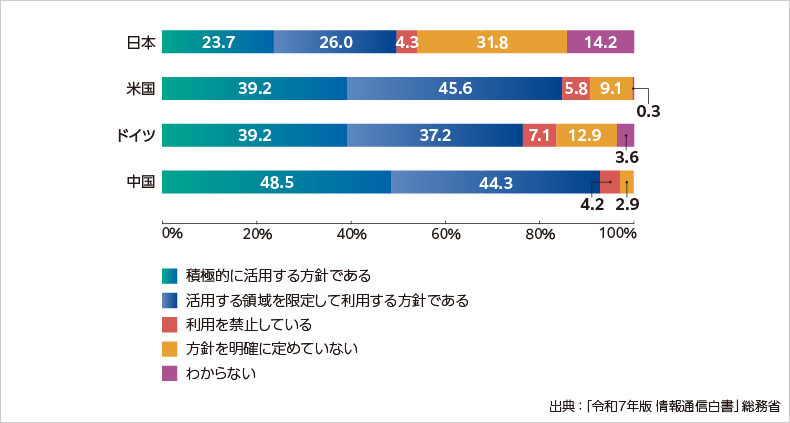

- どちらかと言えばチャンスですね。日本企業のAI導入は他国に比べて後れていると言われますが、最近は導入の機運が高まっていて、関連する設備投資などの相談が当社に多数来ています。一方、AI導入の流れが一段落した後には、SIerの担える役割が小さくなる可能性はあり、先の時代を見据えつつ、準備を進めている状況です(図表1)。

図表1:米国、ドイツ、中国に比べ、生成AIの活用方針を定めている日本企業は約50%にとどまる。

「パブリックAI」から「プライベートAI」へ

入山 章栄

Akie Iriyama

早稲田大学大学院経営管理研究科

早稲田大学ビジネススクール教授

慶應義塾大学経済学部卒業、同大学院経済学研究科修士課程修了。三菱総合研究所でコンサルティング業務に従事後、2008年に米ピッツバーグ大学経営大学院より博士号(Ph.D.)を取得。米ニューヨーク州立大学バッファロー校ビジネススクール助教授、2013年、早稲田大学大学院 早稲田大学ビジネススクール准教授、2019年より教授。専門は経営学。国際的な主要経営学術誌に論文を多数発表。メディアでも活発な情報発信を行っている。

- ―――

- AI導入の機運が日本でも高まりつつあるとのことですが、今後、企業のAI活用がさらに広がっていく上でのポイントとなる技術的発展はどのようなものでしょうか。

- 入山

- 先日、某大手IT企業の社長から「人類はAIに対してデータの1%しか食わせられていない」というお話を伺って、なるほどと思いました。では「残りの99%」とは何かと言えば、それは会社の中にあるデータです。つまり、OpenAIのChatGPTにしてもGoogleのGeminiにしても、現状で学習させているのはインターネット上に公開されているデジタルデータだけであり、それはいわば「パブリックAI」です。もちろんそれだけでもインパクトは大きいのですが、本命は、世界中の企業などが持っている非公開の情報資産です。そのようなデータを各企業がAIに学習させて、企業独自の「プライベートAI」を作る時代になっていくと、生成AIの活用は次の段階に進むだろうというのが私の理解です。

実際、大手クラウド業者さんも今、そこを狙って動き出しており、情報の安全が保たれるプライベート空間をクラウド上で提供するというサービスを始めています。そのような「プライベートAI」の時代になると、企業の力にかなりの差が出てくるはずです。 - 新宮

- まさしく今、そこに関連するビジネスが活況を呈しています。社内のデータをAIに学習させようと考えると、どこにデータを置くのが安全かという問題が生じます。入山先生のおっしゃった、大手クラウド事業者が提供するプライベート空間もソリューションの一つですし、大企業であれば、自社にオンプレミスでサーバーを持つという選択もあります。

他に最近、北米のサーバーメーカーなどが始めているサービスでは、「富山の薬売り」ではありませんが、サーバーそのものはお客様の所に置き、使った分だけ課金するという方法も出てきています。 - 入山

- なるほど、薬箱は置いておくけど、使った薬の代金しかもらわない、というのと同じ方式ですね。そんなサービスもあるのですね。

- 新宮

- そうなんです。そのように、企業が自社データをAIに学習させる際のやり方にはいくつか方法があって、それぞれにメリット・デメリットがある。その辺りで悩んでいらっしゃる企業のIT部門の方に対して、我々が最適なソリューションを提供するというサービスが今特に求められています。一方、AIを導入するためには、前提としてITインフラが整っていることが必要で、その段階でのご依頼も最近多くいただいています。

記載内容は掲載当時の情報です。最新情報と異なる場合がありますのでご了承ください。