1987年の発足以来、東海道新幹線と、名古屋・静岡を中心とした在来線運営を主力事業としている東海旅客鉄道株式会社(以下JR東海)では、新たに東海道新幹線のバイパスとして超電導リニアによる中央新幹線の建設を進めている。超電導リニアの走行試験を行っている山梨リニア実験線においては、デジタルトランスフォーメーション(DX)推進の一環として、車両運用システム(Vehicle Operating System、以下VOS)の内製化に取り組んでいる。伊藤忠テクノソリューションズ(以下CTC)とスクラムチームを組み、アジャイル開発の手法を導入し検討を進め、2025年夏に一部機能の運用がスタートした。

課題と効果

課題

-

- 既存の車両の状態監視方法は、現場の手作業に依存する部分が大半であるため間接業務が膨大になり、多大な労力がかかっていた

- 技術開発が進み取得可能なデータなどが変化する中、車両運用システムの開発において要件を事前に固めてから取り組むウォーターフォール型の開発は限界に

効果

-

- CTCが知識やノウハウを提供することで、内製化の実現でデータ業務利用の裾野が拡大

- あらかじめ目的や納期を想定できない環境下に最適な、アジャイル開発へと転換

導入事例インタビューデータ

- 会社名

- 東海旅客鉄道株式会社(JR東海)

- 所在地

- 愛知県名古屋市中村区名駅一丁目1番4号 JRセントラルタワーズ

- 設立

- 1987年4月1日

- URL

- https://jr-central.co.jp/

-

東海旅客鉄道株式会社

中央新幹線推進本部

リニア開発本部

主任島田 啓佑氏

-

東海旅客鉄道株式会社

中央新幹線推進本部

リニア開発本部松本 和樹氏

-

東海旅客鉄道株式会社

中央新幹線推進本部

山梨実験センター車両基地原田 誠氏

-

東海旅客鉄道株式会社

中央新幹線推進本部

山梨実験センター車両基地三井 誠也氏

最新のICTの活用で効率的な保守運用を実現

超電導リニア車両の保守運用の基盤に

「日本の大動脈と社会基盤の発展に貢献する」を経営理念として掲げるJR東海は、1987年の発足以来、東京から名古屋、大阪と、経済・文化の中心地を結ぶ東海道新幹線を主力事業とし、日本経済の大動脈輸送を担ってきた。2024年12月1日には、経済産業省による「DX認定事業者」に認定されるなど、ICTによる働き方、輸送サービスの改革にも取り組んでおり、2025年7月には、デジタル人材の育成、デジタル環境の整備・改良、グループ会社を含む各組織におけるICT活用の取り組みを支援する専門部署として「デジタル変革推進室」を設置。組織面での整備も進めている。

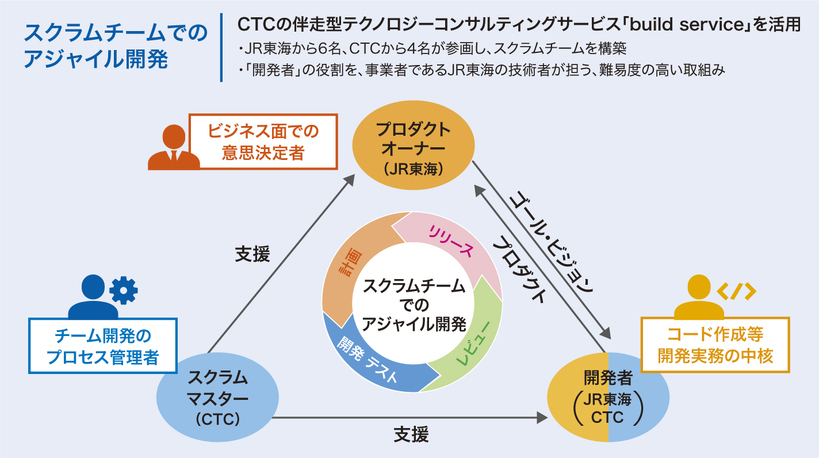

超電導リニアの技術開発を担う組織として、中央新幹線推進本部リニア開発本部がある。リニア開発本部には品川本社ビルで設計・計画・管理などを実施する組織、走行試験を行っている山梨リニア実験線での運用・保守を担う山梨実験センターという組織、小牧研究施設で定置試験により開発を実施する組織がある。超電導リニアの技術開発を推進する中、最新のICTを活用した効率的な保守運用体制の実現を目指した取り組みとして、2023年からCTCの「build service」を活用し、CTCとスクラムチームを構築することで、VOSのアジャイル開発に取り組んでいる。2025年の夏には、一部機能の運用が山梨リニア実験線で開始された。

試験車両データの取得と活用を視野に

アジャイル開発へと転換

JR東海では、従来、ICT基盤の整備、システムの構築や改変、機能追加など、安定的な運用が求められる大規模なプロジェクト、目指すゴールが計画時に明確に定められているプロジェクトについては、あらかじめ要件や納期を定めたうえで外部のパートナーに開発を委託するウォーターフォール開発で実施することが多かった。「山梨リニア実験線には、2013年に車両管理装置が導入されています。この装置はしっかりつくり込まれたシステムであり、安全性や安定性を重視したこともあって、修正や変更には多大な労力と費用がかかるという課題がありました」と語るのは、リニア開発本部 主任 島田 啓佑氏だ。車両管理装置に収集されるデータは、基本的に装置内で閉じた環境に保存されており、例えば、リニア車両に搭載されたバッテリーの電圧や電流、残り容量といった情報を監視したいというニーズがあっても、リアルタイムの監視はできず、走行試験終了後に装置からデータを抽出し、変換や加工を行うという手順が必要だった。リニア開発本部 山梨実験センター 原田 誠氏は「表計算ソフトの自動化機能を使ってデータを可視化し、異常発生時のアラーム発報の仕組みなども作成していましたが、個人のノウハウに依存した取り組みだけでは、作成者である私や島田がいない状況では対応ができないと感じていました」と、当時の状況を振り返る。

リニア中央新幹線の開業に向けて、様々な技術開発が進む中、システムの追加や改変を試みても、従来のウォーターフォール型開発では、新しい技術が投入される度に、事前に想定した要件と現実との間にギャップが生まれてしまう。リニア開発本部 松本 和樹氏は、こうした課題の解決策として、アジャイル開発に注目したという。「情報を収集する中で、内製開発者を育成することと、私たちとともに、アジャイル開発に取り組んでくれるパートナーが必要との考えに至りました」と、松本氏は話す。システムの開発やネットワークの整備などで関わったパートナーから様々な提案を受ける中、「当時の私たちが考えていた、現場から変革していこうという熱量を共有できる。そんな実感を得られたのがCTCの提案でした。伴走型というコンセプトも本格的なプログラミング経験が少ない当社に適していたと思います」(松本氏)。

CTCの伴走で短期の技術習得が可能に

成功体験の積み重ねもアジャイル開発ならでは

2023年7月、build service の提案からわずか2か月という短期間で、JR東海はCTCとアジャイル契約を締結した。build serviceは、システム開発、デザイン、品質管理など各分野の専門家が顧客と共同でチームを組み、技術指導を行いながらプロダクト開発を進める伴走型コンサルティングサービスだ。VOSの開発では、システムの開発者の役割をJR東海の技術者自身が担う。特に山梨リニア実験線の運用保守の経験がある社員や実際に担っている社員を開発者としてアサインした。そしてJR東海から6名、CTCから4名が参加して、スクラムチームが結成された。

チームには、本格的なプログラミング経験が少なく、開発で使用するプログラミング言語であるTypeScriptや、チーム内で使用されるオンラインコミュニケーションツールにも不慣れなメンバーも含まれていた。リニア開発本部 山梨実験センター 三井 誠也氏は「TypeScriptって何だろうと検索してみるところからのスタートでしたが、CTCのコンサルタントは、基本的な知識から1つずつ丁寧に教えてくれました。アジャイル開発では、プロジェクトの進捗に応じて発生するタスクをチケットとして管理していくのですが、開発がスタートして3か月ほど経過したころには、ミーティングの際に自分から手を挙げてチケットを受け取り、積極的にプロジェクトに関わるようになっていました」と、ナレッジの共有や専門知識教育もスムーズだったという。

アジャイル開発では、2週間程度の開発期間を設定し、計画と実装を反復的に繰り返しながら、プロダクトの完成度を高めていく。基礎的な知識の習得からスタートしたプロジェクトでは、そんな開発スタイルの浸透を図りながら、優先度の高い要件から順に開発を進めた。松本氏は、「計画、設計、実装、テストといった工程を繰り返すやり方を習慣化するのは大変でしたが、振り返ってみると積み上げてきたものが大きな成果になって見える。成功体験を重ねることも、モチベーションにつながりました」と語る。

人的負担の低減を実現するVOS

効率化可能な業務範囲の拡大にも期待

VOSは、クラウドベースのウェブアプリケーションとして構築され、交換部品の在庫状況や検査や修繕の履歴、作業員の勤務情報など、様々なデータの参照を自動化することで業務効率化を可能にするシステムを目指している。今回、その一部として状態監視機能の運用が開始されることで、従来は山梨リニア実験線内のネットワークで共有しており実験線外ではリアルタイムな把握ができなかった情報を任意の場所で専用端末から確認できるようになる。これにより状況変化への即応力も向上する。「VOSでは、誰もがアラーム機能や分析機能を作成し、試行できる。いわば市民開発に近い環境が整う予定です。ICTを活用した業務効率化の裾野が広がり、より効率的な働き方への意識も高まるのではないでしょうか」と島田氏がいうように、働き方改革の視点からも大きな転換点になるはずだ。単なる業務システムの開発にとどまらず、全社的なDX実現にむけても、注目される取り組みだろう。

VOSでは、順次、装備管理機能や作業計画機能などの開発を進めていく予定だ。JR東海の内製開発チームが、その機能を強化し、発展を続けていくためにも、CTCの伴走支援への期待は大きい。