2024年春。DXという言葉も当たり前になりつつある中、本当にデジタルの力で業務を効率化するのではなく、仕事そのものを「楽」つまり快適にそしてもっと楽しくするためのプロジェクトが、トヨタ車体株式会社 デジタル変革部(デジ変部)とCTC Buildサービス部で行われました。デザインというこれまでの業務にはなかったアプローチを学び、そして会社の壁を越えたひとつのプロジェクトチームの活動を振り返っていただきました。

導入事例インタビューデータ

- 会社名

- トヨタ車体株式会社

- 所在地

- 愛知県刈谷市一里山町金山100番地

- 資本金

- 103.7億円

- 代表者

- 松尾 勝博

- 従業員数

- 17,807名(2024年3月末現在/連結)

- URL

- https://www.toyota-body.co.jp/

-

インタビュープロフィール(右から):

CTC DXビジネス企画・推進本部 Buildサービス部 和田 絵理

トヨタ車体株式会社 デジタル変革推進部 デジタル活用・開発部

大鋸 学氏

山田 英貴氏

橋本 皓大氏

門田 暁憲氏

CTC DXビジネス企画・推進本部 Buildサービス部 柳内 和美

期待と葛藤。ひとつのチームビルディングの裏側

新しいことを学んで現場を変革してほしい!との想いから生まれたこのプロジェクト。自ら手を挙げたメンバーもいれば期待を背負って参加したメンバーも。これまでの経験も違う、多様なメンバーが社外メンバーと一つのチームになるまでには、何が起こっていたのでしょうか。

プロジェクトが始まると聞いた時の期待はどのようなものでしたか?

左から橋本氏、大鋸氏

橋本:プロジェクト開始の1月に自ら手をあげました。ちょうど今の部署に異動してきたばかりということもあり、工場に対する取り組み方や、考え方を理解したいというのもありましたね。工場出身という背景もあり、リモートでのディスカッションは初めてでしたが楽しみが大きかったです。

門田:PJのテーマだけを聞いての参加だったので、やることを聞いて「あ~ななるほどね、こういうことやるのね」という非常にフラットな状態でした。ただ、工場出身という現場のメンバーとデジタル部門のメンバーと違う立場のメンバーとの活動だったのでなんとかなりそうという印象でした。

初めての取り組みに対する不安は?

左から山田氏、門田氏

大鋸:私は「寄り添い隊」という工場の悩みを解決する役割をもっているのですが、このプロジェクトの活動量が週2回以上とかなり時間がかかる設計だったので、真っ先に思ったのは自分がいま抱えている業務大丈夫かなでした。デザインプロセスという言葉も知らなかったので、伴走プロジェクトだしなんとなるかな、くらいの気持ちでしたね。最初は。

山田:私は何をやるのか全然知らされてなく、とりあえず出てくれというところからのスタートでした。ちょっと頑張ってやってみようかという気持ちで臨みましたが、やることを聞いたときに、何を具体的にやるのかイメージがつかず、正直不安も見当がつかない状態でしたね。チームで活動するということが安心感でした。

柳内:キックオフ時に、メンバーのみなさんが情報がない中で参加されていることは事前に聞いていました。説明をしていく中で、「うんうん」も「ぽかん」もあるのを正直に感じました。その中で、一番気になったのがチームづくりですね。メンバー同士がどう活発にディスカッションできる環境を作っていけばいいのかなど、皆さんと私たちが同じ目線で開発ができるようになるにはどうしたらいいのだろう?というところが最初に悩んだところでした。

デザインアプローチを通して見えてきたもの

トヨタ車体さまにとっては、業務上初めてのデザインアプローチを取り入れた活動。CTCにとっても初めてに向き合い、プロジェクトを成功させるという新しい取り組み。たくさんの初めての中でどんな気づきがあったのでしょうか。

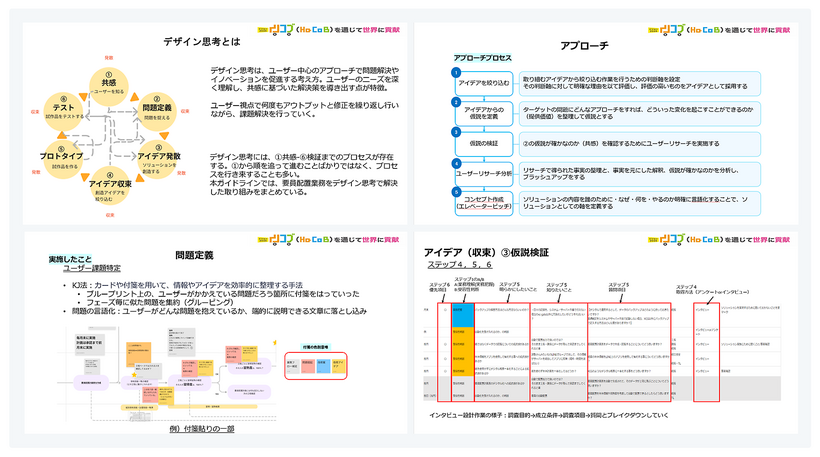

デザインアプローチ

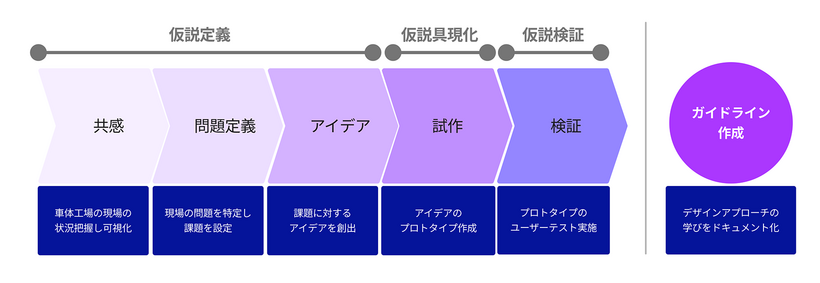

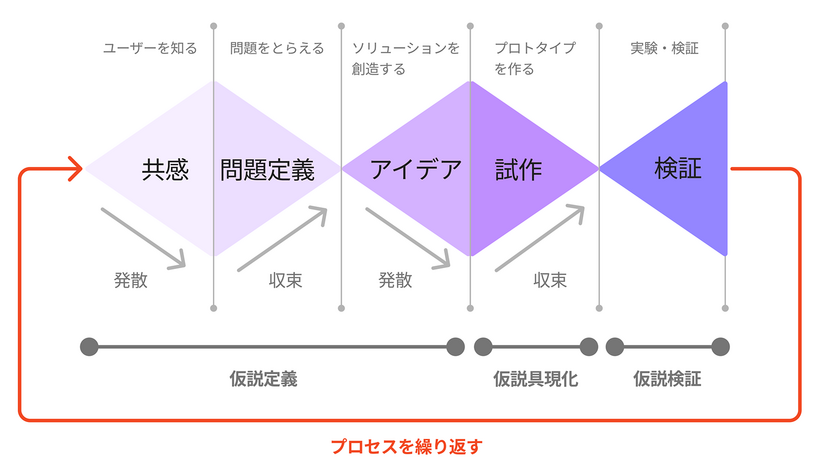

デザインアプローチとは?

顧客の課題を解決することを起点としたプロダクト・サービス開発のアプローチ方法のひとつ。

共感から検証までのプロセスを経るデザイン思考(デザインシンキング)の手法を用いて、ユーザー視点で課題を見つけ、解決策を発散・収束・検証を繰り返しながら具体化していく。

共感パートを振り返ってどうでしたか?

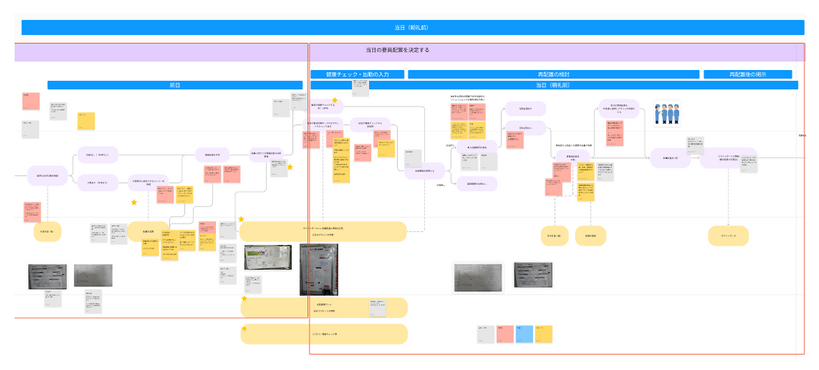

門田:ワークの半ばくらいにサービスブループリントを描いたのですが、それが楽しかったです!現場にいたので、わかることが多かったというのもありました。ただ、可視化するということに慣れてなかったので、自分たちのあたりまえの行動をサービスブループリントとして表現していくのは難しさも感じました。

橋本:何もしゃべれませんでした(笑)現場が分かっているメンバーに全然追いつきませんでした。「知らないな~わからないな~、へ~」という感じで。プロジェクトとしては進んでいるので心配はしていなかったのですが、どこかで現地現物(トヨタ車体での大切にしている仕事の進め方)をやらないといけないなとあらためて現場を知ることの大切さを痛感しました。

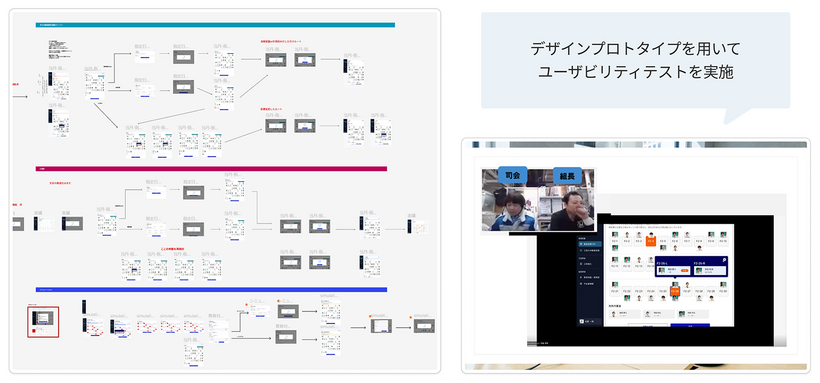

サービスブループリント

サービスブループリントとは?

ユーザーの一連の行動をサービスの接点を含むサービスの提供者側のフローと同時に可視化したもの。

本プロジェクトでは工場の工程管理業務をテーマに、ユーザーの行動に関係する現行システムの状況を可視化しながら業務フローの全体像を明らかにしていった。

問題定義パートを振り返ってどうでしたか?

大鋸:飛び飛びでしか知らなかった情報をサービスブループリントとしてまとめて可視化できて、自分なりに色々考えることができました。みんなの意見が違うことも視野が狭くならず良かったです。それぞれの意見をどうまとめていくか考えた結果、若干欲張りセットなコンセプトになった感はあるかもしれないです(笑)

門田:普段の仕事は経験と直観に頼っての判断が多い印象だったので、マトリクスを作って判断していくことが新鮮でした。

山田:共感パートで描いたサービスブループリントの内容に関してはあまり知らない事実の中で、「こうなんだ~」とその場で理解を進めていました。メンバー皆の意見を聞けて、他人の考え方を知ることができてよかったです。

橋本:共感パートで全然活躍できなかったので、一石投じようとがんばりました(笑)

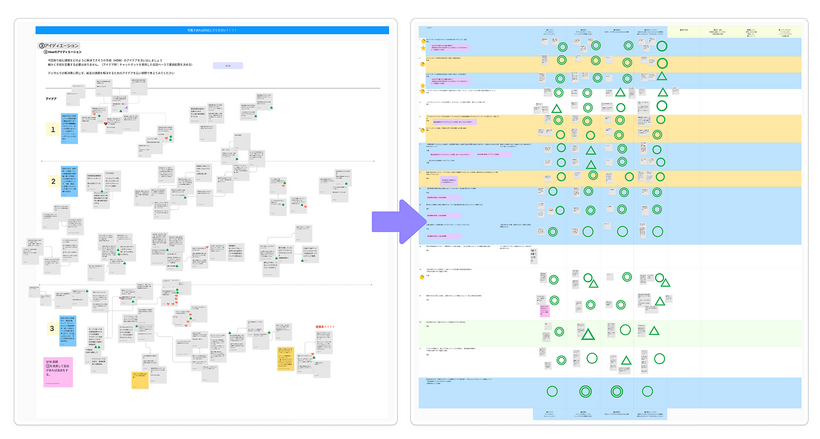

アイデアパートを振り返ってどうでしたか?

橋本:楽しかった!実現性という枠を一度取り払うことで、すごく発散できました。アイデアを描いて言語化し、はきだせる感じや、アイデアを重ね合わせていける感じが良かったです。

門田:人と違う視点でアイデアを出してみよう!という気持ちのもと、ヤマカンが当たって(笑)僕のアイデア「多能工人材」が今回のプロトタイプのきっかけに結果的になりました。アイデア出しで良い意見に引っ張られている状況も感じたりしたので、先輩たちと違う見方をだそうとがんばりました。

注:多能工人材とは、様々な工程にはいれるマルチタスクの職人の方のことを指す

和田:最初はアイデアを膨らませるのに苦戦している印象がありましたが、対話が活発になりそこもクリアになっていきましたよね。

山田:CTCさんという違う視点でアイデアをさらに膨らませてもらった印象もありますね。

アイディエーションの発散と収束

試作パート、プロトタイプによるプロダクトコンセプトの具現化と、その検証パートを振り返ってどうでしたか?

橋本:アイデアを評価し、プロトタイプを作る際に、「ワクワク」という評価基準を作ったときは驚きでした。基本的には数字(お金)で判断が多いので、ある意味衝撃的。実現性という判断基準は、実現性でなく現実的にいまできる・できないかの判断になりがちなのも難しかったです。プロトタイプが完成した時に、どうなるかの想像も難しかったです。

大鋸:エレベーターピッチとして、やりたいことを言語化していったのですが、これまで文章に起こすこともあまりなかったので、言語化そして可視化するという活動自体が今までと違うなと思いました。言語化は難しかったです。でも、相手に理解してもらい、同じ方向をむける大事な活動だなと思いました。

柳内:最初は言葉に落とすことができず手が動いてないな、という印象もあったのですが、言語化の大切さをみつけてもらえてとてもうれしかったです。

検証からプロトタイプのアップデートをしてみてどうでしたか?

橋本:最初の仮説が全然違って・・・「効率化」ではなかった!

大鋸:もっと早く現場にインタビューが出来ていれば良かったなと思いました。

なんでやらんかった?の気持ち。

和田:自分達の仮説が実態とは違うことがわかったときに、前のプロセスに戻るということを肯定的にとらえてほしかった想いで、前向きにアップデートしてほしいなと思っていました。

大鋸:Figmaを初めて知って触ったことだけでもプラス。アップデート楽しかったです。ユーザーのことを考えて作るということに難しさも感じました。でも、わかりやすくするためには1画面1目的でシンプルに構成する方が、1画面に複数の目的をもたせるよりもわかりやすいとかいろいろな気づきがありました。

ガイドライン化を振り返ってどうでしたか?

山田:今回の活動のすべてをノウハウとして、参加していないメンバーにも伝えるためにガイドラインを作りましたが、かなり細かいところまでプロセスや、やることを再現できたと思います。実際のアウトプット例なども用意しましたし、改めて今日読んでいたのですがわかりやすいものになったかと!各プロセスの「目的」と「成果」をきっちり書いたのでそこはぜひ読んでほしいですね。すぐ読めるように簡易版も作成したのですが、エッセンスを凝縮するのが難しかったです。

門田:備考の項目を作るのが楽しかったです。プロセスには入れられない、大切なこと・知っておくと楽しいことが詰まっています。やはり、簡易版が難しくて、ポイントを絞る、わかるように伝えるところが大変でした。簡易版を最初にみて、そのあとでもっと知りたくて詳細版に行きたくなる流れができるような工夫を苦労しながら考えました。

最終的には「今までの僕がみてわかるもの」を目指しましたね。実用的になるように、こういうときに使いなよ!というページがあるのですが、おすすめです。

ガイドラインの一部

自分たちが描く未来

試行錯誤しながらプロジェクト自体は完結。たくさんの気づきや学びを通してメンバーはどのような未来を描いているのでしょうか。

今までとの違いや気づきは何でしたか?

橋本:今までとの一番の違いは事前準備です。ここまで何かを始める前に、粒度細かく仮説を立ててどうやって行くか考えたことはなかった気がします。モデルライフが長いものをつくるためには必須と感じたので継続していきたいです。

山田:今回はものづくりではないので、トヨタ規格に当てはめるのではなく、工場の現場で働く組長さんがまさに規格そのもの。

対象が人なのでうまく聞き出す必要があることに気づきました。組長さんの要求(ニーズ)を満たすとはどういうことかという解決の仕方が新しかったです。

門田:これまで感覚的な活動と1人で完結する仕事が多かったので、記録に残すということ自体が新しく、誰かのために残すという気づきが大きいです。仮説が違ったという記録を残すということも、これまでやったことなかったです。あと、視野が広がりました。いままでと違う見方があるということが気づきですね。

大鋸:言語化して可視化すること。これまでやってこなかったなと。これをやらないと、メンバー間で同じ考え方を共有できないし、振り返りもできないですよね。

今回のコラボレーションへの感想や今後に向けてメンバーに伝えていきたいことは?

山田:トヨタグループ以外の人たちとプロジェクトを実践すること自体が初めてでした。すべてがトヨタ一色である世界から飛び出して、一緒に仕事をして、これまでのやり方にとらわれることなくできたのもよかったです。色々学べたし、もっと経験していないことから学んでスキルアップしたいと思うプロジェクトでした。新しいことを知るっておもしろい!!

柳内:トヨタグループだからこその品質と安全担保の重要性をとても感じ、その点をプロダクトに反映する必要性を感じています。私たちも初めて知る現場だったこともあり、ワークの調整などで負荷をかけてしまう面もあったと思いますが真摯に対応くださり感謝です。ガイドラインも財産としてもっと進んでいってほしいなと思っています。

門田:他社の人とやることがめちゃくちゃ新鮮でした。お互いが知っていることが違うということがとても楽しかったです。そして何よりも、「門田くん」と君付けで呼ばれるようになったのが成果です(笑)可愛がられるというか、そういう関係を築けるようにこれからもがんばっていきたいです。

大鋸:私も製造業以外の人とのコラボレーションは初でした。上下関係もなく、全員がフラットで話すのもよかったです。フラットだからこそ出る意見というのにも気づきました。もっと相手の意見を引き出していきたいとも思いました。門田くんって呼べるようにします!

和田:みなさん初めての事だらけで大変だったと思うのですが、途中で諦めることなく最後まで真摯にPJに向き合って頂いたことに、とても感謝しています。

このPJでの活動を通じて、メンバー同士で対話を重ねながら、お互いの「想い」をチームとして一つにまとめていくプロセスの大切さに改めて気付かされました。その過程を丁寧に歩んだからこそ、最終的にメンバー全員が納得のいく「あるべき姿」をプロトタイプとして具現化できたのだと思います。変革は常に活動の姿を変えていくものです。私たちCTCのように外側の視点を持っているからこそ見える事、捉え方があると思うので、これからも対等な立場で対話を深めながら、お互いフィードバックしあう関係性の中で一緒に変革し続けていきたいですね。

橋本:トヨタ車体はものづくりの会社で、今回新たにものづくりの源流に気づくことができたと思います。今までは決まりきった標準化という中での仕事が多かったのですが、今回のプロセスは、「ものをつくる」というまさにその手法だと感じました。これからは「ユーザーが使いやすい」という見方でのものづくりがもっと充実すると思います。今後デザインを使ったものづくりをもっと浸透させていきたいと思います。自身も「ソリューションデザイナー」という名前で仕事していけたらいいなと思います!

メンバーそれぞれがたくさんの「初めて」の経験を通して、学びながら実践し、そして気づいたこと。それは、お互いを知りとことん対話をするための方法や、最大の目的であるユーザーのために何ができるのかを納得のいくまで探索を繰り返し、新たな視点をユーザーに提供し続けることでした。このプロジェクトをきっかけに、メンバー一同今も新しいプロジェクトにまさに挑んでいる最中、これからの対話が楽しみです。

編集:森下 晶代(Akiyo Morishita)