|特集|“ポストトゥルース”時代における情報への向き合い方と発信術

紙とウェブでは、タイトルも変わる

- ──

- 紙メディアとウェブメディアでは、読まれ方の違い以外に、例えば、文字数の制限の有無など、制作する上でも様々な違いがあると思います。それらの違いの、記事の体裁などへの影響について教えてください。

- 浜田

-

紙メディアは、書ける分量に限りがあること、そしてでき上がったらもう直せないというのが、大きな特徴と言えます。そのため紙の誌面作りは、細部まで磨きをかけて精密機械を完成させるようなイメージです。一方ウェブは、記事はいくらでも長くできると考えられがちですが、長すぎると最後まで読んでもらいにくくなリ、テーマに合った適切な長さを考えることが重要です。BIJは、1記事2,000字をめどにしています。経済メディアなので通勤電車でスマートフォンで読まれるケースが多く、1駅で1記事読めるぐらいの長さが行動のリズムとしていいのでは、と考えました。紙とウェブでは同じテーマでも「見せ方」「伝え方」が異なり、それが文体やデザインにも影響しています。

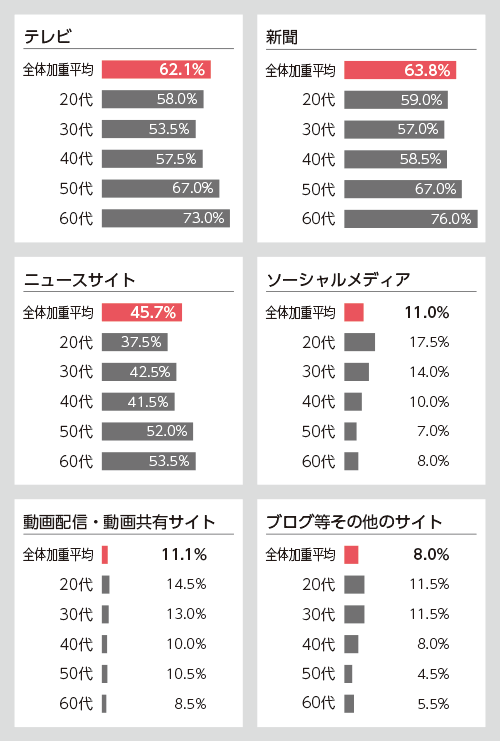

主なメディアの信頼度

【出典】「IoT時代における新たなICTへの各国ユーザーの意識の分析等に関する調査研究」総務省(平成28年)

年代が高いほどテレビや新聞などのマスメディアに対する信頼度が高く、若い世代ほどSNSや動画配信・共有サイトへの信頼度はやや高くなる傾向に。

- ──

- では、記事の内容自体はいかがでしょうか。紙とウェブとではこのように中身や書き方が変わってくる、ということがあれば教えてください。

- 浜田

-

よく読まれる記事というのは視点がはっきりしている記事で、それは紙もウェブも大きな違いはありませんが、同じ内容でも、書き方は変えるべきだと思っています。紙メディアは一つのパッケージになっていて、買う方はある程度のその世界観をわかって買って読んでくれるのに対して、ウェブはそうではないからです。つまり『AERA』なら、読者が“AERAらしさ”を知ってくれているからこの書き方でわかってもらえるという予想がつきますが、ウェブの記事は、BIJであれば、Yahoo! ニュース、LINE、スマートニュースといった複数のプラットフォームで配信しているため、読んでいる人は多様で、“BI Jの世界観”が通用しないところで勝負しなければなりません。例えば、以前、『AERA』で「子なしハラスメント」という大きな反響を得た記事がありましたが、ウェブメディアに書くとすれば、より丁寧に伝えないと炎上しがちなテーマです。『AERA』でタイトルに使った「子なしハラスメント」という言葉すら、ウェブでは変えた方が良いかもしれません。タイトルだけ見て拡散する人も多いので、意図を理解してもらえないまま、思わぬ方向に解釈されてバッシングを受ける可能性もあるからです。そのような違いを知っておくことは、記事を作る上で重要ですね。

なぜニュースは“能動的に”読まなければならないか

“Business Insider Japan”の有料会員のみ閲覧可能な“BI PRIME”。希少性、話題性の高いインタビューの掲載など充実したコンテンツで会員数を伸ばしている。

- ──

- インターネットから得る情報に、一般の人は今どのように向き合っていると思いますか。また、この何年かの間にその変化は感じますか。

- 浜田

-

BIJを始めたばかりの頃は「ウェブメディアはいい加減だから」とよく言われました。そのイメージに対して私たちは、他のしっかりしたウェブメディアとも連帯して、信頼を高めていこうという気持ちでした。今では、広く信頼されているウェブメディアも複数あるし、読者の方も、ウェブメディアをひとまとめにして「どれもいい加減だ」と考えたり、逆に「何でも鵜呑みにする」という状況は一段落したように感じています。かつては、取材せずにただネット上の情報を切り貼りしただけの、いわゆるキュレーションメディアの記事や、フェイクニュース的なものまでが拡散されて、事実のように扱われることが多々ありました。しかしキュレーションメディアは、2016年に起きた医療情報サイトが誤った情報を大量に流した問題をきっかけに、かなり淘汰されましたし、今は、拡散されたニュースの真偽をメディアと一般の人が一緒になって検証することも多くなっていますよね。読者もインターネットから得る情報をシビアに判断するようになりつつあると感じます。

- ──

- メディアリテラシー、すなわちメディアを批判的に分析や評価する力についてはどうでしょうか。現在の日本では、多くの人にそれがあると感じますか。もしなければ、身に付けるためには何が必要でしょうか。

- 浜田

-

先日、ある女子大でメディアについての講義をした時に尋ねたところ、「特定のニュースサイトを読んでいる」という学生が一人もいなかったことに驚きました。

-

おそらく多くの学生が、ツイッターなどで誰かがリンクを貼って流れてきたものを読んでいるだけという状況なのでしょう。しかし、それではメディアリテラシーは身に付きません。大切なのは、ニュースを能動的に読むことです。複数のメディアのニュースを意識的に読んでみると、こっちは取材して書いているけど、こっちは切り貼りしているだけ、などといった、メディアによる記事の作られ方の違いが見えてきます。すると、どのメディアは信頼できるかなど、メディアごとの考え方の違いがわかるようになり、より的確にニュースを理解することができるようになるのです。自分が置かれている状況を理解して、どうするべきか判断する力を身に付けるためにも、それはとても大事なことです。

それゆえに、能動的にニュースを読む習慣を付ける大切さを、私は教育で、若い世代へもっと伝えていきたいと強く思います。知らなければその人自身が様々な場面で損をしてしまうと思うからです。

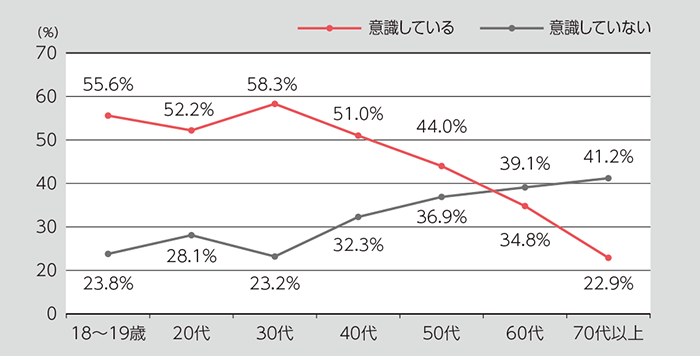

ニュースに接する時にフェイクニュースを意識しているか(年代別)

【出典】「第10回メディアに関する全国世論調査」新聞通信調査会(2017年11月実施 3,169人が回答)

フェイクニュースへの意識は、若い世代ほど高く敏感で、年代が上がるほど低下している。

記載内容は掲載当時の情報です。最新情報と異なる場合がありますのでご了承ください。