地盤の液状化に対する最適な対策を提案する

日本はこれまで、阪神淡路大震災や東日本大震災をはじめ、いくつもの困難な経験を経てきた中で、地震への対策を発展させてきました。それでもなお、2024年の能登半島地震の際に見られたように、大地震による被害は現在も甚大で、自然現象の解明と防災・減災対策の進化は絶えず求められています。

そうした中、近年、対策が進められてきたことの一つが、東日本大震災を経て広く知られるようになった地盤の液状化の問題です。液状化とは、地震によって地盤内の砂や土の粒子が揺らされて、地盤がドロドロの液体状になってしまう現象で、建築物が沈むなど、大きな被害を生じさせます。様々な対策案がすでに考案、実施されていますが、CTCは、コストと効果の精度をさらに高めるために、シミュレーション技術を活かした取り組みを行ってきました。

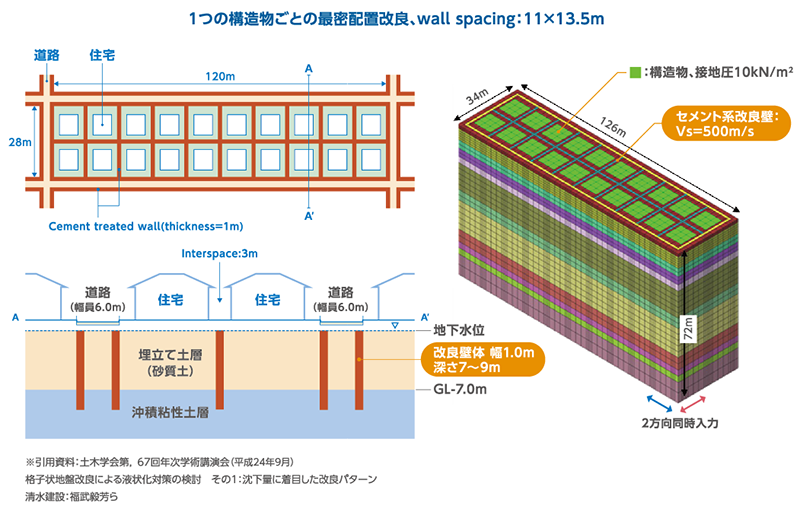

液状化が起こりやすい埋め立て地などにおいて実施されている対策の一つが、地盤の中に格子状に壁(=改良壁)を埋め込んで地盤を改良する方法です。その際、住宅の真下に改良壁を埋め込むという方法が従来採られてきましたが、既存の住宅の真下にそのような工事を施すのは高いコストがかかります。そのため、強度とコストのバランスの観点から、より適した改良壁の埋め込み方が模索されており、CTCは、シミュレーション計算によってその検討を行ってきました。

そのシミュレーションにあたってはまず、液状化対策対象の複数の住宅の敷地に対して、その下の地盤を含めた3次元モデルを作成。そして、住宅周辺に格子状に改良壁を埋め、壁の数や埋める深さを変化させた様々なケースについて、住宅の沈下量がどうなるかを計算しました。東日本大震災(海溝型地震※1)のような地震が起きた時と、直下型地震(活断層型地震※2)が起きた時のそれぞれのケースについて計算を行ったところ、いずれの場合も、格子状に走る道路全ての真下に非液状化層(=地下水位より浅い砂層または粘性土)の深さまで改良壁を埋めれば、土地の沈下をほぼ抑えられるという結果が得られました。現実には、地盤の状態などの条件が場所ごとに異なるため、結果の数値がそのまま使えるわけではありませんが、精密なモデル化によって行われたこのような計算は、実際の工法を決める上で貴重な情報を与えてくれます。

科学的知見とシミュレーションの技術を持つ企業として

上記のような液状化対策の事例や、「水害から人と地域を守る高度なシミュレーション技術」で紹介した水害対策の例など、CTCでは、サステナビリティに関連する様々な事業において、シミュレーション技術を活用してきました。その歴史は長く、最初の事例と言える社会基盤事業や原子力事業の安全性向上評価に取り組んだのは、1960年代にまでさかのぼります。

これらの事業は、様々な要素技術が関係する領域であることに加え、環境や社会とも深く関係しているため、事業を進めるにあたっては精度の高い未来予測が欠かせません。それゆえに、いち早くシミュレーション技術が活用されるようになったのだと考えられます。CTCのシミュレーション技術はその時代に始まり、当初からこれらの事業を通じて多様な問題と向き合ってきたからこそ、その後も常に、環境や社会の安全・安心を守ることへの意識を深めながら発展を続けてきたと言えるのかもしれません。

計算機の高速化に加え、生成AIの急速な発展もあり、シミュレーション技術は今後さらに、現実を高精度に再現・予測するものになるでしょう。また、製品の製造過程などで行われる各種実験は、環境負荷やコストを削減するためにシミュレーションへと置き換えられていく流れもあり、シミュレーション技術の重要性はこれからますます増していきます。CTCは、科学に関する深い知見とシミュレーション技術の長い蓄積を持つ企業として、社会に果たすべき役割があると考えています。その責任を自覚しつつ、今後、さらに多様な社会課題の解決に寄与するべく、技術を発展させ続けていきます。

-

※1

海溝型地震:一般的に規模が大きく、影響が広範囲に及び、小さな縦揺れの後で大きな横揺れが長く続くことが特徴とされる地震。

-

※2

活断層型地震:震源が比較的地表に近いことから、突然大きな揺れに襲われることが多い地震。直下型地震ともいう。