材料に関する知見や解析技術が広く求められる時代に

自動車や電子機器、医療器具など、私たちの身の回りにあるモノは、常に進化し続け、時に驚くような新製品が誕生します。そうした革新を可能にする重要な要素の一つが、材料自体の進化です。

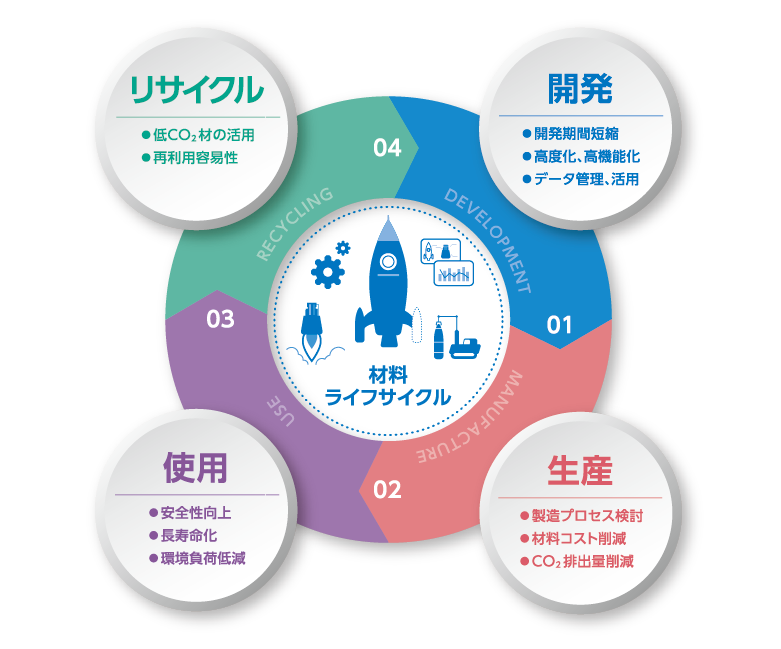

新しい材料の開発にあたっては、材料としての機能や性能のみならず、環境面やコストも考慮することが重要になっています。とりわけ、環境負荷の低減や、カーボンニュートラルへの取り組みが強く求められる現状においては、材料の軽量化や耐久性能の向上に加え、製造プロセスでのCO2排出量の削減やリサイクル性能についても考えることが必要です。さらに、原料となる物質も多様化しているため、材料開発にはこれまで以上に高度な知見や技術が欠かせません。

そうした中、CTCは、材料の設計や開発に携わる各事業者をITの力で支援すべく、ソフトウェアの販売やサポート、解析サービス、コンサルテーションなど、幅広いサービスを展開してきました。とりわけ長く取り組んできたのは、有力なソフトウェアの代理店としてのサービスです。主力製品である、統合型熱力学計算ソフトウェア「Thermo-Calc」と、合金組織形成シミュレーションソフトウェア「MICRESS」の販売に加え、これらソフトウェアによる材料解析技術を提供してきました。両ソフトウェアは、それぞれヨーロッパで開発されて世界的に高い信頼を獲得しており、国内でも、材料解析分野におけるシェアはNo.1です。そしてCTCは、それらのソフトウェアを取り扱うことを通じて、この分野の解析技術において国内屈指の経験を蓄積してきました。

特に今、環境への配慮の重要性などから、材料の作り手のみならず、材料を使う側も、材料について熟知することが必要となっています。そのためソフトウェアのユーザーも拡大し、CTCの材料解析技術やコンサルテーションはますます広く求められています。最近では、ハイブリッドカーなどのモーターやバッテリーの高性能化に関する研究や人工骨の研究、さらには、スマートフォンの電子基板の部品や宇宙で使用される装置の素材作りなど、様々な領域でCTCの材料解析技術が役割を果たしています。

データや計算工学を活かした最先端の材料設計ソリューションを提供する

一方、近年特に注力しているのが材料設計を支援するビジネスです。具体的には、データベースや計算工学、シミュレーションをフル活用して材料設計やプロセス最適化を行う「ICME(Integrated Computational Materials Engineering、計算材料設計技術)」に基づくソリューションの提供です。ひと言で言えば、これまで経験的に行われてきた材料設計を科学的な裏付けのあるものにすることです。この方法を採用することで、データやノウハウが蓄積され、より短期間・低コストで、最適な材料設計を行うことが可能になります。

CTCは2020年、ICME分野における米国のトップ企業QuesTek社との合弁会社QuesTek Japanを設立しました。QuesTek社の技術力とCTCのチャネルと専門性を活かして、ICMEに基づく最先端の材料設計を国内で広く展開することを目指しています。2023年には、大手特殊鋼メーカーにQuesTek社のクラウド型材料開発プラットフォーム「ICMD(Integrated Computational Materials Design)」を提供するに至り、現在は、鉄鋼材料メーカーや航空宇宙メーカーなどともプロジェクトが進行中です。まさに今、ICMEによる材料設計の方法が広く求められています。

材料開発における専門的知見は、「モノを壊さない「非破壊検査」の可能性を広げる」で紹介した非破壊検査のシミュレーション技術にも活かされるなど、他の領域とも様々な形でつながっています。CTCは今後さらに、この分野におけるシミュレーションやデータ活用の技術を深め、“マテリアルDX”とも言える多様なソリューションをお客様に提供していきます。