前編では、3GPPにおけるNPNの標準化状況と、これに関連して5G-ACIAがまとめた4つの導入シナリオについて解説しました。

後編では国内で免許申請の受け付けが開始された「ローカル5G」について解説していきます。

3.国内動向

国内では、に総務省から「ローカル5G導入に関するガイドライン」が公表され、から実際に免許申請の受け付けが開始されました。ここでは、この「ローカル5G」について、簡単に解説していきたいと思います。

(1)ローカル5G概要

ローカル5Gとは、一言で言えば「利用者自身が自分達の建物や敷地内で設置できる、自分達専用の5Gネットワーク」です。5Gの仕組みをそのまま使うので、5Gが備えている様々な利点をプライベートネットワークでも利用することが可能になります。その一方で、ローカル5Gは免許帯域を使うことになるため、これに伴う様々な手続きや費用も必要になります。

(2)ローカル5Gの特徴

ローカル5Gの主な特徴は、以下のような点があります。

- 通信の安定性:免許帯域を使うため、電波を占有して使うことができます。そのため、無線LANのように様々なAPが同じ帯域を使用することによって生じる電波干渉が起きないため、安定した通信が可能になります。

- 高いセキュリティ:ローカル5Gを使うには通信事業者の5G同様、SIMが必要になります。そのため、ネットワークに登録されたSIMを挿入した特定の端末しかつなぐことができません。また、無線LANで使われているようなパスワードは外部に漏れる危険性があり、万一漏れてしまった場合は、全ての端末でパスワードの変更が必要になります。SIMの場合、たとえ失くしたとしても、そのSIMだけを無効にすることが可能です。

- 低遅延:5Gは、元々4Gよりも遅延を小さくするように開発されてきました。そのため、ローカル5Gでも無線区間で1ミリ秒と言われる低遅延性を活用することが可能になり、無線LANでは難しかった利用シーンへの適用も可能になります。

- 基地局間ハンドオーバー:ローカル5Gはセルラーの技術をベースとしているため、端末が高速で移動するようなシーンでも基地局間のハンドオーバーにより途切れることなく通信を継続することができます。

ローカル5Gには上記のような特徴がある一方で、免許帯域を使うことに伴う以下のようなハードルもあります。

- 免許の申請:ローカル5Gを使うには免許を取得する必要があります。利用者自ら申請するか、システム構築を依頼した業者に依頼することもできます。利用者自ら申請する場合、全て自分でやることもできますが、申請に際して専門的な知識が必要であったり、周辺のローカル5G利用者や他の無線事業者との調整が必要になったりする場合もあるため、無線免許取得支援サービスを利用するのも1つの選択肢です。例えば伊藤忠テクノソリューションズでは、グループ会社であるCTCシステムマネジメント(略称:CTCS)が基地局の免許取得に関わる様々な手続きの支援サービスを提供しています。

- 電波利用料:免許帯域を使うには、基地局や端末毎に「電波利用料」を納める必要があります。ローカル5Gの場合、それぞれの電波利用料は以下のようになっています。

表2:ローカル5G/自営等BWA電波利用料

多数の機器が接続するIoTシステムでローカル5Gを使用する場合、端末側にかかる電波利用料も考慮しておく必要があります。

- 基地局の運用:基地局を運用するにあたり、特定の資格を持った「無線従事者」を選任する必要があります。利用者自ら資格を取得することも可能ですが、基地局の運用支援サービスを利用することもできます。CTCSでは、24時間365日稼働のリモート運用センターを活用した基地局の運用サービスを提供しています。

4.SA構成とNSA構成

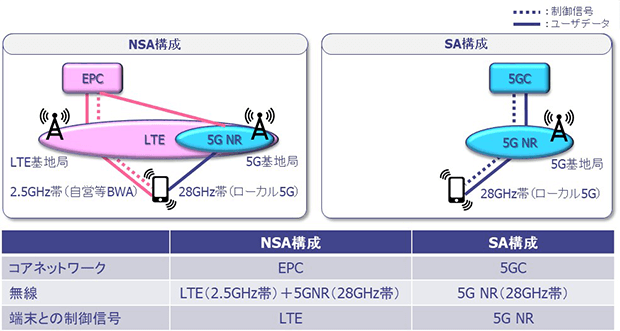

5Gのネットワーク構成には、Standalone(以下、SA)構成とNon-standalone(以下、NSA)構成があります。下記の図5、右側のように、SA構成ではコアネットワークに5G Core Network(以下、5GC)、無線に5G New Radio(以下、5G NR)を使います。一方、NSA構成では既存のLTEネットワークに5G基地局をつなぐ形になるため、コアネットワークはEPC、無線はLTEと5G NRになります。この時、網側と端末との間でやり取りされる制御信号にはLTEが使用されます。ローカル5GでもNSA構成で展開しようとすると制御信号用にLTEが必要になりますが、これまではプライベート用に使えるLTEがありませんでした。そこで、これまで地域BWA(Broad Band Wireless Access:広帯域移動無線アクセスシステム)用に割り当てられていた2.5GHz帯が、「自営等BWA」としても使うことができるように、ローカル5Gと合わせて同時に制度化されました。この「自営等BWA」を使ってローカル5GをNSA構成で実現すると、下記の図5、左側のようになります。

図5:SA構成とNSA構成

(1)NSA構成が作られた背景

5Gの技術的仕様は3GPPで決められていますが、マーケットからの要望に応える形で、5Gの早期展開が可能なNSA構成の仕様(「オプション3」と呼ばれる構成)が最初に決められました。この仕様は、5Gの最初の仕様である「リリース15」の本来の公開予定日より前倒しして公開されたため、「アーリードロップ」と呼ばれています。各ベンダーはこのアーリードロップの仕様に準拠したものから製品化したため、各社からリリースされる5GシステムもNSA構成に対応したものからリリースされています。

また5Gが使う帯域として、28GHz帯を含む「ミリ波帯」が新たに割り当てられることになりましたが、ミリ波帯は周波数の特性上、遠くまで飛ばなかったり、遮蔽物があるとその陰に回り込まなかったりする特徴があります。このままでは、ミリ波帯を使う5Gだけである程度のエリアをカバーすることが難しいため、エリアカバーには低い周波数帯を使うLTEを活用し、高速・大容量な通信が必要な場所にピンポイントに5Gのエリアを展開するという使い方が想定されました。

(2)NSA構成は必要なのか

様々な理由によりNSA構成が必要になる場合がありますが、以下に当てはまらない場合は、NSA構成を使う必要はありません。

- 端末がNSAにしか対応していない:(1)の通り、これまでに発表された端末はNSAのみに対応しています。従って、端末がNSA対応の間は、ネットワーク側もNSA構成にする必要がありますが、SA対応の端末があれば、ネットワーク側もSA構成で問題ありません。

- コアネットワークが5GCではない:SA構成には5GCが必要になるため、5GCを導入するまではEPCを使ったNSA構成とする必要があります。ローカル5Gの導入形態にもよりますが、5GCの導入には5GCに対応したコアネットワーク装置を導入するか、ベンダーがクラウドから提供する5GCサービスを利用する必要があります。

なお5GCについては、一部のベンダーは既にリリースしており、今後徐々に各社からリリースされるものと見込まれます。 - ある程度のエリアをカバーする必要がある:ローカル5Gに最初に割り当てられた28GHz帯は直進性が強い上に、そのままでは遠くまで届きません。そのため、端末と基地局との間に障害物があったり、端末が比較的広範囲で移動したりする場合などは、低い周波数帯を使うLTE(自営等BWA等)を併用する必要があります。

5.ローカル5G/自営等BWA導入に必要なもの

ローカル5G/自営等BWAをプライベートネットワーク用に導入する場合、以下のような設備が必要になります。

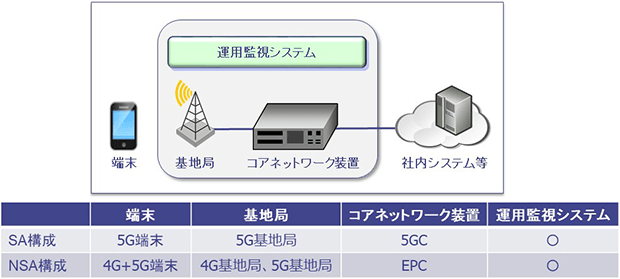

図6:ローカル5G/自営等BWA導入に必要な設備

- 端末:NSA構成の場合、4Gと5Gに対応した端末が必要になります。

- 基地局:NSA構成の場合、4G基地局と5G基地局が必要になります。

- コアネットワーク装置:SA構成の場合は5GC、NSA構成の場合はEPCになります。

- 運用監視システム:コアネットワーク装置と基地局の運用監視システムが必要になります。

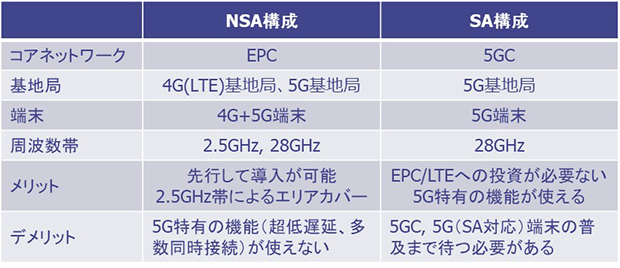

SA構成はコアネットワークに5GCを使うため、5Gが備える高速・大容量、超低遅延、多数同時接続といった全ての機能を使うことができますが、導入時期はNSA構成を使った場合より少し遅れることになります。一方、NSA構成はすぐにでも導入が可能ですが、4Gの基地局が必要になったり、コアネットワークが5GCではないため5Gの一部の機能しか使えなかったりします。これを表にまとめると、以下のようになります。

表3:NSA構成とSA構成の違いとメリット/デメリット

6.ローカル5G導入パターン

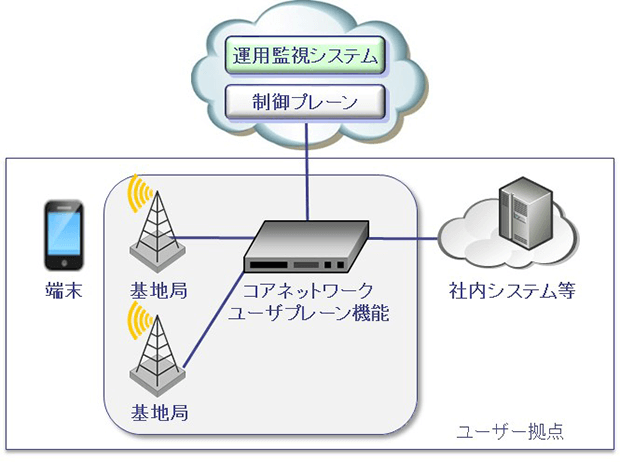

ローカル5Gの導入パターンは、「オンプレ型」と「クラウド型」の大きく2つに分けることができます。以下に、それぞれの特徴をまとめました。

(1)オンプレ型

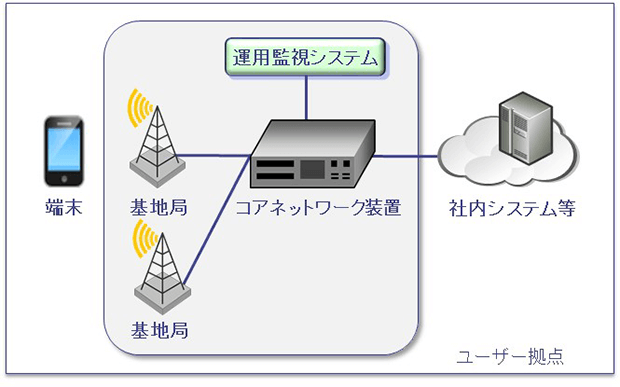

オンプレ型では、全ての装置をユーザー拠点に設置します。初期導入時の費用は大きくなりますが、制御系を含む全てのトラフィックがローカルで処理されるため、高度なセキュリティが求められるような場合に適しています。運用監視システムは、クラウドからサービスを提供しているベンダーもあります。

図7:オンプレ型ローカル5G構成

(2)クラウド型

クラウド型では、コアネットワーク装置の一部の機能をクラウドに配置します。どの機能をクラウドに置くかはベンダーによっていくつかのバリエーションがありますが、最も典型的なパターンは、制御プレーン機能と運用監視システムをクラウドに配置し、ローカルにはユーザープレーン機能だけを設置します。ユーザーの拠点に基地局とコアネットワークのユーザープレーン機能だけを設置することになるため、初期導入費用を低く抑えることができます。実際のユーザーデータトラフィックはローカルで処理されるため、最低限のセキュリティは確保することができます。また、運用監視もサービスとして提供されるため、運用監視に掛かる負荷を軽減することもできます。

図8:クラウド型ローカル5G構成

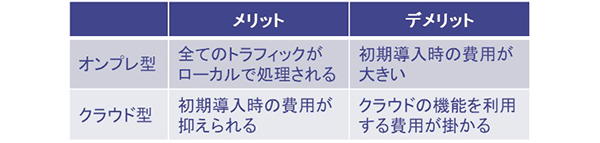

それぞれの導入パターンのメリット/デメリットをまとめると、以下のようになります。

表4:導入パターンによるメリット/デメリット

おわりに

ここまで、5Gシステムのプライベート利用について、3GPPでの標準化と海外・国内動向を解説しました。日本とドイツでは5G周波数のプライベート利用をいち早く決めており、産業界での5Gの活用も日本とドイツを中心に進んでいくものと推測します。また、は中止になりましたが、に開催されたハノーバーメッセでは、製造業に5Gを適用した場合の様々な事例を展示する「5G Arena」が設けられており、の開催でも、同様の展示があるものと思われます。

今後このコラムでは3GPPでの標準化動向を中心に移動通信技術にかかわる「旬の話題」をとりあげ不定期にアップデートしていきます。

著者紹介

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社

情報通信第2本部 システム技術統括部

エキスパートエンジニア 高橋 智彦