|特集|科学・工学系の解析、シミュレーション技術で社会課題の解決に挑む「科学システム本部」

脱炭素社会、カーボンニュートラルの実現に向けて世界が舵を切り始めた今、従来のモノづくりは変革を求められています。

CTCでは、各分野での変革を後押しすべく、IT技術と解析・シミュレーション技術を活かした新しいソリューションの開発を続けています。

その開発の核となる「科学システム本部」の取り組みをクローズアップします。

取材・文/近藤 雄生

材料設計/CAE分野 01

コストや開発期間の大幅縮小を可能にするICME技術で材料設計に新展開を

2020年に設立した合弁会社QuesTek Japanを通じて、最先端の材料設計支援を提供しています。

高効率化によって環境への負荷低減でも貢献を目指しています。

福地 裕之

CAEソリューション営業部

エキスパートセールス

大学では機械工学を専攻。2008年に中途入社、以降、材料ビジネスの分野に10年以上携わる。現在はQuesTek社との合弁事業立ち上げを担当する。

- ──

- 材料設計ビジネスの主な事業内容について教えてください。

- 福地

-

私たちは、材料の設計や開発に関する様々なサービスを提供しており、その範囲は、ソフトウェアの販売やコンサルテーションまで、多岐にわたります。中でも現在、特に注力しているのが、データベースや計算工学、シミュレーションをフルに活用して材料設計やプロセス最適化を行うICME(Integrated Computational Materials Engineering、計算材料設計技術)に基づくソリューションの提供です。私たちは2020年に、この分野における米国のトップ企業であるQuesTek社との合弁会社QuesTek Japanを設立しました。QuesTek社の技術力と私たちCTCのチャネルと専門性を活かして、ICMEに基づく最先端の材料設計を広く展開していきたいと考えています。

- ──

- ICMEに基づく材料設計は、従来の方法と具体的にどう違うのでしょうか。

- 福地

-

従来の材料設計では、実験によるトライアル&エラーの積み重ねや、熟練技術者の経験や勘に頼る部分が多くありました。すなわち、設計の過程を科学的に把握できないため、経験の蓄積や継承が難しく、設計の度に膨大なコストや時間がかかってしまっていました。一方ICMEにおいては、実験・計測やシミュレーションで得たデータを工学的に分析して、最適な設計へ導いていきます。つまり、ICMEという方法を取り入れることで、これまで経験的に行われていた設計が、科学的な裏付けのあるものに置き換わるのです。結果、データやノウハウが蓄積され、より短期間に低コストで、最適な材料の設計を実現することが可能になります。

山﨑 敏広

材料・工学技術部

金属材料に関する熱力学計算・シミュレーション分野で工学博士号を取得。QuesTek社のエンジニアとは、朝7時からの定期ミーティングで常に情報を共有。

- ──

- QuesTek Japanの強みとなるのはどのような点でしょうか。

- 山﨑

-

QuesTek社は、ICMEの先駆者であるグレッグ・オルソン氏(現MIT教授)が設立した会社で、ICMEに関して極めて高い技術力と開発経験を持っています。例えば、通常は20年かかる航空機用の材料開発を10年や7年で行った実績があります。また、近年広い分野で利用が広がっている積層造形(3Dプリンティング)でも米国で数多くのプロジェクトを完遂しています。QuesTek Japanでは、QuesTek社が有する技術をもとに材料設計を行うため、彼らの力をそのまま活かせるのが何よりの強みだと考えています。CTCは、お客様の技術課題の把握から問題解決に至るまで、ソリューションを提供する役割を担います。私たちが長年の間に培ってきた材料分野の経験や技術力が、このサービスに活かされているのです。

- ──

- 環境問題の解決が喫緊の課題となる中、新しい材料の設計開発はどのように環境の改善に貢献できるか、教えてください。

- 山﨑

-

例えば、自動車部品の材料の強度が高まれば、自動車の軽量化、すなわち燃費向上につながりますし、火力発電所のタービンの材料の耐熱温度を上げられれば、熱効率を向上できます。また、同じ材料を作るのでも、製造プロセスを改良して熱処理の時間を短くすれば、二酸化炭素排出量を削減できます。そのように材料の設計開発は環境問題と密接に関係しており、私たちは常にその点を意識しています。各種ソリューションの提供において、お客様の要望に応えると同時に、環境への負荷を軽減するためにはどうすれば良いか。毎回、その両方を十分に満たすことこそが、私たちのやるべき設計開発支援だと考えて取り組んでいます。

- ──

- 今後の発展の方向性について教えてください。

- 福地

-

ICMEに基づく設計自体は、まだ米国のQuesTek社に依存するところが大きいですが、将来的には国内で技術体制を構築することを目指しています。そうなれば、より柔軟にお客様のニーズに応えられると共に、より主体的に、環境問題や社会課題の解決に取り組めるはずです。その実現に向けて、さらに経験や実績を積み重ねていきます。

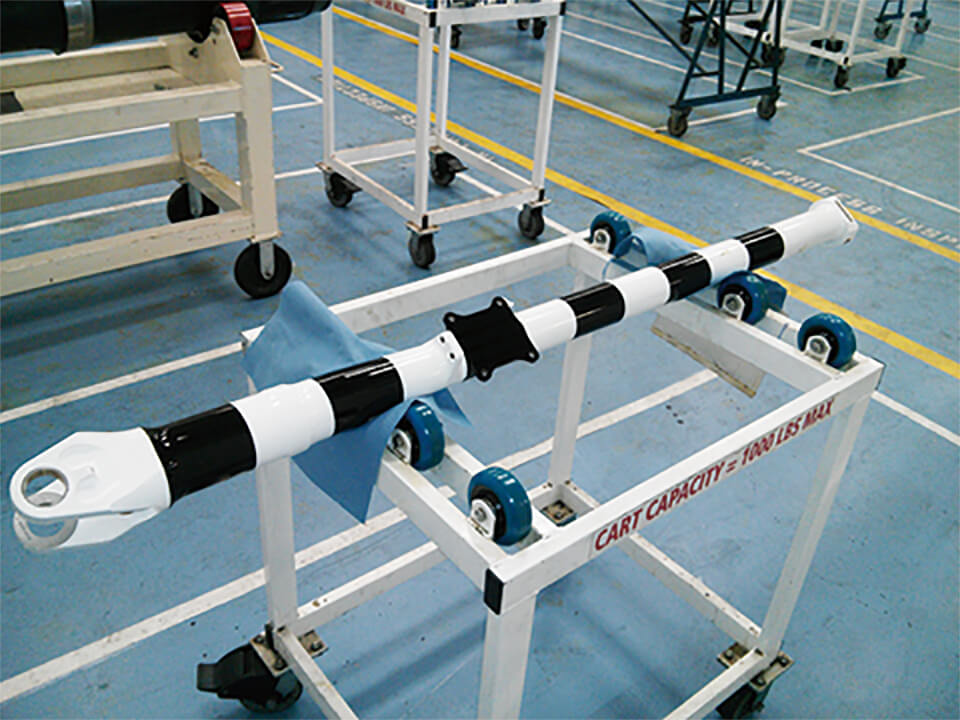

QuesTek社Ferrium® M54®

寿命は2倍以上、開発期間は半分以下に

QuesTek社では、自社で新しい材料の開発も行っています。その一例が、航空宇宙、自動車やエネルギー産業向けの鉄鋼材料、“Ferrium鋼シリーズ”です。開発はICMEの方法で行われ、最適な設計を効率的に実現。例えばFerrium® M54®は、超高強度と耐応力腐食割れ性という特長を持ち、米海軍航空機の着艦フックに使われています(写真)。その結果、製品の寿命は既存材料の2倍以上となり、コスト削減は300万ドルに相当、機械加工プロセスは20%短縮されました。通常は20年程度かかると言われる設計開始から、わずか7年という短期間で飛行へと至っています。

記載内容は掲載当時の情報です。最新情報と異なる場合がありますのでご了承ください。