今回は、「5Gの技術がもたらす新しい通信社会」と題しまして、5Gで新たに使われる技術のうち、特に頻繁に登場する「ネットワークスライシング」「マッシブMIMO」が私たちの通信利用にどのような影響を及ぼしているかを2回にわたってご紹介します。

ネットワークスライシングの技術的な詳細は、コラム「第4回 3GPP SA5における標準化 - ネットワーク・スライスの管理 -」にも記載されていますので、あわせてご覧ください。

5Gの技術①「ネットワークスライシング」

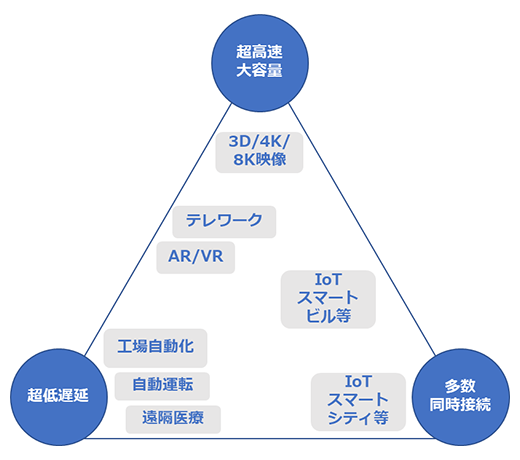

なぜネットワークスライシングが必要かというと、5Gではこれまでのモバイル通信と比べて用途が幅広くなっているからです。

3Gは主に音声通話、4Gは主にデータ通信で使われることが多く、ネットワークの分類はデータ通信と音声の大きく2種類のみでした。

これに対し5Gは、以下のようにデータ通信が多岐にわたります。

- 高精細の定点カメラからの映像伝送:常に一定容量のデータを送り続ける

- ゲームイベント:特定の時間だけ大容量のデータを送る

- センサーネットワーク:非常に小さなデータをたくさんの端末から同時に送る

- ロボット通信:小さなデータを遅延無く送る

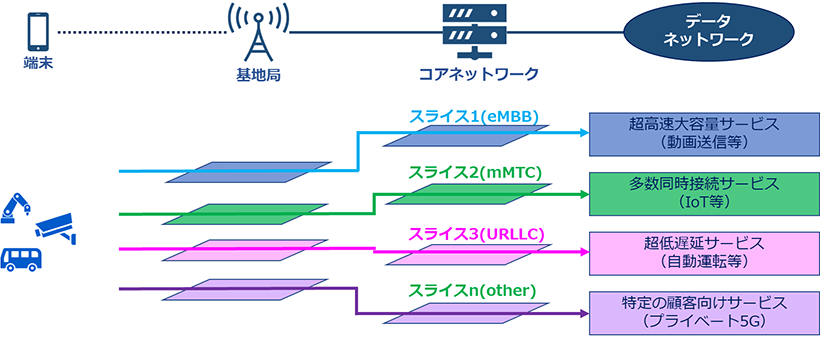

これらの通信端末が常に同じ伝送路を使っているとします。

例えばセンサーのデータを毎回同じ時刻に送る場合、データが送られる時刻はたくさんのセンサー端末が伝送路を使うので、他の端末が接続しづらくなります。センサー端末は1つ1つの通信容量が少ない為、通信路全体は空いているのに入口が混雑していて使えないという非効率な状況が起こり得ます。

逆に、1台の端末がある程度の幅で伝送路を占有してしまうと、他の端末が使える伝送領域が限られてしまい、通信速度が思うように出ない、ということも起こり得ます。

その為、ネットワークスライシングの機能を使って初めから伝送路を用途によって分けておき、効率的な使い方が出来るようにします。

5Gでは図1のようなユースケースが定義されています。

図1:5Gユースケース(当社作成)

これらの用途に応じ、ネットワークスライシングを設定します。

図2:ネットワークスライシングイメージ(当社作成)

ネットワークスライシングにより、センサーネットワークと映像伝送といった、特性の異なる通信を同じ伝送路に乗せて効率的に使うことが可能となりました。

このネットワークスライシング機能を活用するサービスが、通信事業者が提供する「プライベート5G」です。プライベート5Gでは通信事業者が保有している伝送路を、特定の顧客向けにスライシングで分割して提供する為、顧客は他のユーザの影響を受けることなく、自社が使う帯域を確保して5Gを活用することが可能となります。

今回は

- 論理的に通信路を分割する「ネットワークスライシング」

についてご紹介しました。

次回は

- 物理的に通信路を分ける「マッシブMIMO」

についてご紹介予定です。

著者

中島 暁子

2002年入社。衛星通信運用業務を経て、2008年より地域WiMAX、Wi-Fiなど無線関連のサービス企画、プリセールス、導入作業に携わる。 現在はCTCグループの5G/ローカル5GにおいてRAN領域全般を担当。